Fröhlich grinsen drei rosa Ferkel auf dem Werbeschild der Metzgerei. Niedlich! Die würden sich doch wunderbar als Haustiere auf der heimischen Couch machen – oder etwa nicht? Unsere Autorin, die Philosophin Ines Maria Eckermann, hat einige Ideen gekrault. Und serviert Erklärungsansätze für unser Verhältnis zu Tieren.

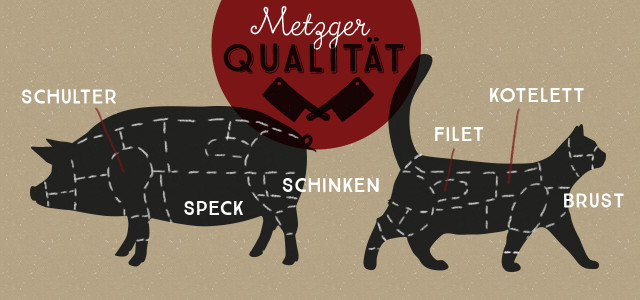

Mitte der 1980er Jahre landete ein haariger Alien in der TV-Landschaft: Alf. Sein unstillbarer Appetit auf die Hauskatze Lucky ist einer der Running Gags der Serie. Denn auf Alfs Heimatplaneten Melmac gelten die Samtpfötchen als Delikatesse. Während Alf in der Serie immer wieder ausdrücklich verboten wird, sich an Lucky zu vergreifen, irritiert an seinem Überfall auf den Thanksgiving-Truthahn nur, dass Alf ihn roh verschlingt – nicht aber die Tatsache, dass das große Huhn überhaupt auf der Speisekarte steht. Der Besuch aus dem All zeigt: Manche Tiere streicheln wir, andere Tiere garen wir.

Pferde: Sportgerät oder Snack?

Katzenbraten oder Kuscheltruthahn: „Wo ziehst du die Grenze?“, fragte die Tierrechtsorganisation Peta in einer Plakat-Kampagne. Auf Plakatwänden reihte eine Fotocollage Kühe, Hühner und allerlei Haustiere nebeneinander auf. Welche Tiere würden wir essen – und welche nicht? Pferde beispielsweise: geliebte Sportgeräte für die einen, Lasagne für andere.

Ein Teil der Antwort schlummert tief in der menschlichen Vergangenheit: Denn unser Verhältnis zu Tieren hängt vor allem davon ab, wie die Menschen lange vor unserer Zeit lebten. Steinzeitmenschen hielten Schweine, weil diese sich leicht an verschiedene Umgebungen anpassen, kaum Ansprüche an ihr Futter stellen und jede Menge Fleisch auf die Rippen bekommen. Ihre Genügsamkeit rollte ihnen den roten Teppich zu unseren Tellern aus.

Das Schwein als Steinzeit-Mercedes

Bald wurde das Schwein zum Mercedes der Steinzeit: Bis ins 16. Jahrhundert galt das Halten von Tieren als Statussymbol. Weil Schweine weder Milch noch Eier abwerfen, musste man es sich damals leisten können, sie mit durchzufüttern, bis man sie schlachten konnte. Hunde dagegen halfen unseren Urururahnen dabei, größere Tiere zu jagen, während Katzen Mäuse und Ratten von den Vorräten fernhielten. Hätten die Menschen damals Schweinen das Jagen und Hühnern das Mäusevertreiben beibringen können, würden die Speisepläne der Restaurants und Mensen heute anders aussehen.

Ob unser Körper Tiere braucht, um sich ausgewogen zu ernähren, darüber gehen die wissenschaftlichen Erkenntnisse bislang auseinander. Doch der Gedanke, dass ein Leben auch ohne Tiere auf der Gabel gelingen kann, scheint so alt wie die Menschheit.

Denn schon Pythagoras, dem wir einige rechtwinklige Momente im Mathe-Unterricht verdanken, war einer der ersten Menschen, die aktiv für ein Leben ohne Fleisch eintraten. Wie die meisten antiken Philosophen war Pythagoras überzeugt, dass alle Lebewesen sich ähnlich sind und ähnlich empfinden. Deshalb dürften wir aus einer Kuh ebenso wenig ein schnelles Mittagessen zaubern wie aus unserem menschlichen Nachbarn. Damit konnte Pythagoras schon in der Antike nur wenige seiner Mitmenschen überzeugen. Denn damals glaubten viele, allen voran die frühen Christen (die allerdings erst 500 Jahre nach Pythagoras auf den Plan traten), dass die Natur und die Tiere für den Menschen geschaffen worden waren, um ihm als köstliche Nahrungsquelle zu dienen.

Vegetarier gab es schon vor 2.500 Jahren

Im zweiten Jahrhundert widersprach auch der Philosoph Kelsos der Theorie, dass wir die Tiere wie unsere essbaren Untertanen behandeln dürfen. Er räumte den Tieren dasselbe Recht auf Leben, auf ein eigenes Revier und Freiheit ein wie dem Menschen. Auch in der buddhistischen Ethik und dem Hinduismus gab es schon damals Ideen wie ahimsa, das Prinzip der Gewaltlosigkeit gegenüber allen Lebewesen. Doch die Mehrheit ließ sich Tierfleisch schmecken, sooft es die eigenen Lebensumstände erlaubten – was meistens nicht besonders häufig war.

Lange blieb Fleisch ein umstrittenes Luxusgut. Heute nehmen Forschende an, dass ein ausgewachsenes Schwein schlauer ist als die meisten Hunde und etwa so klug ist wie ein dreijähriges Kind. Und trotzdem empfinden nur wenige Menschen Mitleid, wenn sie dem eigenen Nachwuchs ein Schweineschnitzel anbraten, das im Laden kaum einen Euro gekostet hat.

Gegner:innen des sogenannten Speziesismus halten das für eine willkürliche Diskriminierung. Allein das Label Hund, Huhn oder Heuschrecke reiche nicht aus, so argumentieren sie, um Unterschied zwischen Speiseplan oder Sofa moralisch zu rechtfertigen.

Der sogenannte Pathozentrismus (etwa: „Die Leidensfähigkeit in den Mittelpunkt stellen“) zieht deshalb eine andere Grenze: Dieser ethische Ansatz spricht allen empfindungsfähigen Wesen einen moralischen Wert zu. Dass es Angst und Schmerz empfinden kann, stellt ein Lebewesen unter moralischen Schutz – ganz egal, zu welcher Spezies es gehört.

Auch Tiere können leiden

Der Philosoph Jeremy Bentham erklärte die Haltung des Pathozentristen zu Tieren mit den Worten: „Die Frage ist nicht, ‚Können sie argumentieren?‘, ‚Können sie sprechen?‘ – sondern: ‚Können sie leiden?’“ Kritiker bemängeln an Benthams Idee, dass der Begriff Leid allzu subjektiv sei. Manche argumentieren, dass auch Pflanzen litten und so keine Ernährungsform moralisch einwandfrei sei.

Was die Kritiker dabei oft übersehen: Der Pathozentrismus will uns gar nicht die Wurst vom Brot nehmen. Ihm geht es allein darum, dass Tiere ein gutes Leben haben. Mit dieser Theorie lässt es sich beispielsweise durchaus vereinbaren, Tiere schmerz- und angstfrei zu töten. Dennoch mahnte der Philosoph und Schachtelsatz-Akrobat Immanuel Kant, dass wir Mitgefühl mit anderen Spezies haben sollten. Anderenfalls würden wir moralisch abstumpfen.

Doch seit in den letzten Jahren (und Wochen) die häufig skandalösen Arbeitsbedingungen in Mast- und Schlachtbetrieben publik werden, scheint es, als würde das mangelnde Mitgefühl gegenüber Hühnern, Schweinen und Rindern auch das Mitgefühl gegenüber unserer eigenen Spezies gefrieren lassen. Dennoch geben die Deutschen pro Jahr 9.300 Mio. Euro allein für tierischen Brotbelag aus. Der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth glaubt, dass wir einen psychischen Abwehrmechanismus besitzen, der uns von der Auseinandersetzung mit solch unangenehmen und belastenden Gedanken schützt.

Wer denkt bei Bärchenwurst noch ans Schwein?

Was uns dabei auch hilft: Das Leiden und Sterben der Tiere bekommen wir heute fast gar nicht mehr mit. Bis zur Industrialisierung lebten Menschen und Tiere nah zusammen, oft sogar unter einem Dach. Wer seine tierischen Mitbewohner zu Steak und Wurst verarbeiten wollte, brachte sie zu einer der vielen kleinen Schlachtereien in der Stadt. Das Sterben der Tiere war Teil des alltäglichen Lebens.

Doch irgendwann änderten sich die Bedingungen: Die Produktion von Fleisch wurde industrialisiert – und die Gewissensbisse mit den Schlachthöfen vor die Tore der Stadt verbannt. Heute werden in Deutschland pro Tag über 160.000 Schweine getötet. Das sind so viele Tiere, wie die niederrheinische Stadt Neuss an menschlichen Einwohnern zählt.

Tierschützer kritisieren, viele Verbraucher würden schlichtweg ignorieren, dass das panierte Hähnchennugget früher mal auf zwei Beinen gelaufen sei. In Mitteleuropa möchte kaum jemand freiwillig die Füße eines Huhns abknabbern – das Brustfilet dagegen gehört zur Grundausstattung vieler Kantinen (darüber habe ich auch in meinem Buch „Ich brauche nicht mehr“ mit einer Verbraucherschützerin gesprochen).

Die Tiere, die wir lieben

Lebendige Schweine und Kühe bekommen moderne Stadtbewohner nur selten zu Gesicht. Manchmal gucken sie uns durch die schmalen Luftschlitze eines Viehtransporter an, während wir auf der Autobahn an ihnen vorbeifahren. Katzen, Hunde und sogar immer mehr Reptilien sehen wir dagegen immer häufiger, denn die Zahl der Haustiere in Deutschland steigt stetig.

Seit über 27.000 Jahren teilt der Mensch sein Leben mit dem Hund. Dass die Vierbeiner auch heute noch durch die Wohnung wuseln, erklären Forschende damit, dass uns Tiere glücklicher machen. Das Streicheln des Fells setze das Kuschelhormon Oxytocin frei. Und das macht uns ruhig und zufrieden. Manche Studien zeigen, dass Haustierbesitzer gesünder leben sind als ihre tierlosen Mitmenschen. Vor allem, wenn sie einen Hund haben, der sie regelmäßig von der Couch lockt und mit vorfreudigem Schwanzwedeln zum Gassigehen überredet.

Wir sehen also: Unser Verhältnis zu Tieren war und ist kompliziert. Unsere frühsten Vorfahren nutzten Tiere als energiereiche Nahrung und kuschelige Mitarbeiter. Und noch heute leben wir in den Grenzen der Steinzeitmenschen. Ein Katzensteak würde vielen im Hals stecken bleiben, während das Kälbchen butterzart auf der Zunge zergeht.

Doch ob wir nun Tiere essen oder nicht: Wenn tatsächlich eines Tages ein haariger Bewohner des Planeten Melmac bei uns landet, können wir ihm eines beibringen: Mitgefühl mit anderen Spezies zu haben, ist eine echte Superkraft.

Mehr von Ines Eckermann auf Utopia:

- Wie viele Unterhosen darf ich haben? Ein philosophischer Blick auf den Minimalismus

- Post aus dem Jahr 2040: Das habt ihr damals wirklich gegessen?

- Post aus dem Jahr 2040: Warum in Zukunft jeder eine Mini-Farm hat

Gefällt dir dieser Beitrag?