Seit Jahren bricht Solarenergie hier und weltweit alle Rekorde: Aus einer Hochtechnologie fürs Weltall hat sich innerhalb nur einer Generation die günstigste Energieform der Erde entwickelt. Aus abhängigen Konsument:innen wurden Stromproduzent:innen, die die Energiewende „von unten“ antreiben. Die Erfolgsgeschichte der Solarenergie ist beispiellos – und noch lange nicht vorbei. Eine Kolumne von Ingwar Perowanowitsch.

Anfang dieses Jahres wurden hierzulande gleich drei wichtige Solar-Meilensteine gemeldet. Zum Jahreswechsel überschritt die Solarenergie die symbolträchtige 100-GW-Marke, am 18. März gelang mittags mit 45 GW ein neuer Einspeiserekord, und im April verkündete die Bundesnetzagentur, dass erstmalig über fünf Millionen Solaranlagen im Betrieb seien – ein „Meilenstein der Energiewende“, wie es der Bundesverband Solarwirtschaft nannte.

Vom Urknall der Energiewende

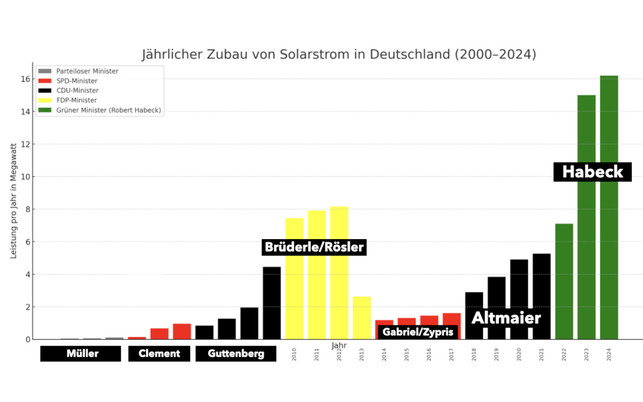

Nachrichten wie diese untermauern die Erfolgsgeschichte, die die Solarenergie seit wenigen Jahren in Deutschland schreibt. Eigentlich beginnt diese bereits Anfang der 2000er-Jahre mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz der damals rot-grünen Bundesregierung. Dieses Gesetz war der Urknall der Energiewende und die Initialzündung für den Ausbau der Sonnen- und Windkraft. Doch dem fulminanten Aufstieg folgte ein jäher Absturz. Zwischen 2013 und 2018 kam der Solarausbau beinahe zum Erliegen, weil die Politik Förderungen kürzte und den Ausbau gesetzlich deckelte. Erst unter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wurde die alte Dynamik wieder entfacht. Ein Beispiel: Allein in den vergangenen drei Jahren wurde mehr Solar zugebaut als in den acht Jahren zuvor und den beiden Amtszeiten von Sigmar Gabriel und Peter Altmaier zusammen.

Warum Solarenergie sich durchsetzt

Die Gründe für die Renaissance der Solarkraft sind politischer, gesellschaftlicher und technologischer Natur. Politisch, weil unter Robert Habeck der Ausbau entscheidend vereinfacht und beschleunigt wurde. Gesellschaftlich, weil der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das Bewusstsein für eine unabhängige Energieversorgung noch einmal geschärft hat. Technologisch, weil Solaranlagen und Wechselrichter immer effizienter, in Masse produziert und somit immer billiger werden.

Die Preisentwicklung der Solarenergie ist beeindruckend: Im Jahr 2000 kostete die Erzeugung einer Kilowattstunde Solarstrom noch 50 Cent. Heute produzieren Solar-Megaparks die gleiche Menge Sonnenstrom schon für unter vier Cent – ein Rückgang von über 90 Prozent.

Solarstrom: die demokratischste aller Energieformen

Der wahre Erfolg liegt aber in der Natur der Technik, denn: Es gibt keine demokratischere Energiequelle als Solarstrom. Die Sonne scheint für jeden und schickt keine Rechnung, wie „Solarpapst“ Franz Alt immer wieder betont. Im Gegensatz zu allen anderen Energiequellen, die mit viel Kapital und Know-how erschlossen werden müssen, kann jede:r mit wenig Aufwand und Geld Sonnenstrom ernten.

Und genau das haben Millionen Menschen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten und vermehrt in den vergangenen drei Jahren getan: Sie bauten Solaranlagen auf ihre Dächer und Garagen, in den Garten oder neuerdings auf ihre Balkone. Dank eines neuen Gesetzes gibt es seit 2023 einen regelrechten Balkon-Solarboom: Allein 2024 hat sich die Anzahl der Balkonkraftwerke mehr als verdoppelt. Insgesamt kommen 38 Prozent des gesamten deutschen Solarstroms vom Dach des Eigenheims, 29 Prozent von Gewerbedächern und 32 Prozent von Freiflächen. Und der Balkonstrom? Noch trägt er mit knapp einem Prozent nur wenig bei, doch bei der rasanten Entwicklung wird seine Bedeutung in Zukunft wachsen. Schließlich zählt jede Kilowattstunde grüner Strom, die ins Netz eingespeist wird.

👉Utopia-Tipp vor dem Solaranlagenkauf: Aufgrund der Preisspanne solltest du dir mindestens drei verschiedene Angebote geben lassen und sie vergleichen. Online-Portale wie Selfmade Energy oder das Solaranlagenportal können hierfür sinnvoll sein. Dort bekommst du unverbindliche Angebote von verschiedenen Installationsbetrieben in deiner Nähe.

Kann es auch zu viel Solarstrom geben?

Doch ist die Tatsache, dass der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix Jahr für Jahr steigt, durchweg positiv? Nicht unbedingt, behaupten manche Kritiker:innen. Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien führe dazu, dass an Tagen, an denen viel Wind weht und viel Sonne scheint, „zu viel“ Strom im Netz ist – vor allem dann, wenn er wie an Sonn- und Feiertagen wenig gebraucht wird. Dann sinkt der Strompreis an der Börse nicht nur auf fast null, sondern rutscht ins Minus. Bedeutet: Die Stromerzeuger:innen müssen dafür zahlen, dass ihnen der Strom überhaupt abgenommen wird.

Für Verbraucher:innen mit dynamischen Strompreisen eine gute Nachricht, für den Staat weniger. Denn die Betreiber von Wind- und Solaranlagen bekommen laut Gesetz eine staatlich festgelegte Vergütung für jede Kilowattstunde, die sie einspeisen – unabhängig davon, wie viel der Strom gerade an der Börse wert ist, zahlt der Staat also die Differenz zwischen dem Marktpreis und der festgelegten Vergütung. Früher bezahlten das die Bürger:innen direkt über die EEG-Umlage, heute kommt das Geld aus dem Staatshaushalt. 2024 waren das insgesamt 18,5 Milliarden Euro.

Doch ist das ein Argument gegen den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien? „Nein“, sagt Erneuerbare-Energien-Forscher Bruno Burger. „Hohe Vergütungen bekommen nur alte Anlagen, die demnächst aus der Förderung fallen“, so der Experte. Neuere Anlagen bekämen Vergütungen auf dem Niveau des durchschnittlichen Börsenstrompreises.

Vielmehr seien schwankende Börsenstrompreise ein gutes Argument, den Ausbau von Stromspeichern mutig voranzutreiben. Für die tageszeitlich schwankende Solarenergie würden sich Kurzzeitspeicher wie Batterien am besten eignen. Für die mehrtägigen Schwankungen der Windkraft kämen hingegen Langzeitspeicher wie Wasserstoff infrage.

Genauso wichtig sei der Ausbau des europäischen Stromnetzes, um Überkapazitäten in einer Region schnell in eine andere transportieren zu können. „Wenn das gelingt, sind hohe Anteile bei der Solarenergie und der Windkraft problemlos möglich“, so der Wissenschaftler, der seit Jahrzehnten am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg an der Solarzelle von morgen forscht.

Revolutioniert Perowskit die Solarforschung?

Anders als bei der Solarindustrie, die weitgehend von China übernommen wurde, gehört Deutschland weiterhin zu den führenden Solar-Forschungsstandorten und beherbergt mit dem Fraunhofer-Institut eines der renommiertesten Solar-Forschungsinstitute der Welt. Mit einem Wirkungsgrad von 47,1 Prozent unter konzentriertem Sonnenlicht ist das Institut Rekordhalter in der Entwicklung der effizientesten Solarzelle der Welt.

Bis solche Wirkungsgrade zum Standard werden, kann es allerdings noch dauern. Wahrscheinlicher ist, dass der derzeit uneingeschränkte Marktführer, die Silizium-Solarzelle, schon bald einen Nachfolger finden wird. Die Perowskit-Solarzelle ist der Hoffnungsträger unter Solarwissenschaftler:innen, die Forschungen laufen weltweit auf Hochtouren. Das Mineral Perowskit ist kostengünstig, global verfügbar, relativ leicht zu fördern und verspricht mit rund 30 Prozent einen höheren Wirkungsgrad als Silizium. Besteht sie den Praxistest, könnte sie eine neue Ära der Solarenergie einläuten.

Kommen bald Solaranlagen auf Bahnstrecken?

Neben der technischen Weiterentwicklung wird ebenso mit Hochdruck an neuen Einsatzorten für die Solarenergie geforscht. Denn anders als bei der Windkraft müssen für Solar nicht zwangsläufig neue Freiflächen erschlossen werden. Es genügt, sie in bereits genutzte Räume wie Dächer, Fassaden oder Balkone zu integrieren. Damit hat Photovoltaik ein deutlich geringeres Akzeptanzproblem als zum Beispiel die Windkraft. Forscher:innen weltweit experimentieren derzeit mit Solar auf Straßen und Radwegen, Solar in Fensterscheiben, als Agri-PV auf Äckern und Feldern oder als Solar im Gleisbett, wie gerade in der Schweiz in einem Pilotprojekt erstmalig getestet wird.

Und auch wenn sich so manche Theorie bislang als noch nicht vollständig praxistauglich herausgestellt hat: Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, sind ungemein wichtig und die Grundlage dafür, dass die Erfolgsgeschichte der Solarenergie immer weitergeschrieben wird.