Trotz Deutschlandticket und Bahnsanierungen – der Verkehrssektor in Deutschland wird nach wie vor kaum nachhaltiger. Das zeigt der aktuelle ADAC Mobilitätsindex.

Bereits zum vierten Mal untersucht der ADAC in seinem Mobilitätsindex, wie nachhaltig der Verkehrssektor in Deutschland ist. Die Ergebnisse der aktuellen Analyse: Der Mobilitätsindex bleibt im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Das ist ein schlechtes Zeichen, denn angesichts der Klimakrise läuft uns die Zeit davon, Treibhausgas-Emissionen zu senken und die Erderwärmung einzudämmen.

ADAC Mobilitätsindex: Die Verkehrswende kommt nur schleppend voran

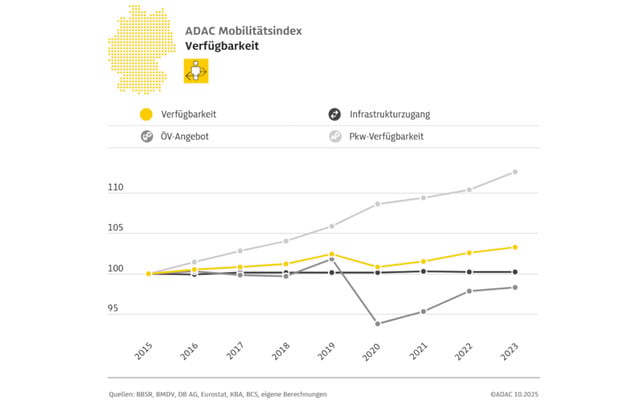

Der Mobilitätsindex bewertet die Nachhaltigkeit im Verkehr anhand von fünf Dimensionen: Verkehrssicherheit, Klima- und Umweltaspekte, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit sowie Bezahlbarkeit. Diese Kategorien werden einzeln bewertet sowie in einer Kennzahl zusammengefasst, Basisjahr ist mit der Kennzahl 100 das Jahr 2015.

Für das aktuelle Berichtsjahr 2023 liegt der Mobilitätsindex bei 111 Punkten – und damit auf dem gleichen Niveau wie im Jahr zuvor. Allerdings ist in der längerfristigen Perspektive ein leicht positiver Trend zu erkennen, der vor allem auf niedrigere Luftschadstoffemissionen, Carsharing-Angebote und weniger Personenschäden im Straßenverkehr zurückzuführen ist. Negativ wirkten sich laut ADAC mehr Staus auf den Straßen und Verspätungen bei der Bahn aus.

ADAC-Verkehrspräsident sagt dazu Gerhard Hillebrand: „Dass der Index sich seit 2019 insgesamt positiv entwickelt hat, ist zwar erfreulich, aber die Dynamik ist – gemessen an den gesellschaftlichen Zielen – gering.“

Corona verbesserte den Mobilitätsindex – aber nur vorübergehend

2020 sprang der Mobilitätsindex auf 115 – doch fast alle damaligen Verbesserungen wie Zuverlässigkeit und Verkehrssicherheit waren coronabedingt. Lockdowns, Homeoffice und Reisebeschränkungen bremsten das Verkehrsaufkommen massiv ein. Ab 2022 nahm die Nachhaltigkeit im Verkehr deshalb auch wieder ab und der Index sank auf 111, wo er auch im aktuellen Ergebnis für 2023 festhängt.

Bessere Luft und Co.: Lichtblicke bei der Mobilitätsentwicklung

Positiv fallen dennoch einige Dinge auf:

- Obwohl die Verkehrsleistung im Straßenverkehr zunahm, verringerten sich die Luftschadstoffe, unter anderem durch verbesserte Abgasreinigungstechnologien und die Euro-6-Abgasnorm. Der Einfluss der Elektromobilität dürfte 2023 nach Einschätzung des ADAC noch zu gering gewesen sein.

- Das Mobilitätsangebot wächst und hat sich nach der Pandemie weitgehend erholt: Bei Carsharing-Fahrzeugen gab es einen deutlichen Zuwachs.

- Bei der Verkehrssicherheit geht die Zahl der Schwerverletzten und der Verkehrstoten seit 2015 zurück.

Was sich im Verkehr verschlechtert hat

Gravierende Mängel stellte der ADAC in diesen Bereichen fest:

- Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen sowie eine erhöhte Verkehrsnachfrage verringern die Zuverlässigkeit des Verkehrs, da sie zu Staus und Verspätungen im Straßen- und Schienenverkehr führen. Die Pünktlichkeit im Schienenverkehr verschlechterte sich weiter und lag im Fernverkehr bei nur noch bei 61 Prozent, im Nahverkehr bei 85 Prozent.

- Das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket machte den öffentlichen Nahverkehr günstiger. Doch dieser Kostenvorteil wurde nach Berechnungen des ADAC durch steigende Preise im Fern- und Flugverkehr beinahe neutralisiert.

- Während die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten sank, stieg die Zahl der Unfälle mit Personenschäden. Besonders gefährdet sind Radfahrende und Fußgänger:innen, Pedelecs und E-Scooter werden als Risikofaktoren präsenter.

Wo der Verkehrssektor dringenden Verbesserungsbedarf hat

Der Mobilitätsindex des ADAC zeigt, dass der Verkehrssektor die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes auch für 2023 nicht einhält. Demnach muss Deutschland seine Treibhausgas-Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente reduzieren. Der ADAC fordert deshalb unter anderem:

- Kommunen sollten durchgängige und sichere Netze für den nicht-motorisierten Verkehr schaffen – innerorts wie außerorts.

- Verkehrsteilnehmende müssen stärker für Risiken sensibilisiert werden, etwa durch Aufklärung zu Alkohol, Drogen und Ablenkung im Straßenverkehr.

- Der ÖPNV muss flächendeckend ausgebaut werden – mit besserer Taktung, räumlicher Ausweitung und innovativen Angeboten wie On-Demand-Diensten und autonomen Fahrzeugen. Das Sondervermögen Infrastruktur bietet Planungssicherheit – nun müssen konkrete Projekte folgen, mit klarer Priorisierung.

- Das Klimaschutzprogramm sollte die THG-Quote ambitioniert ausgestalten und E-Fuels sowie Elektromobilität gezielt fördern.

- Besonders betroffene Verbraucher:innen sollten durch eine geringere Stromsteuer, die Erhöhung der Entfernungspauschale oder ein Sozialticket im ÖPNV entlastet werden.

- Das Deutschlandticket braucht eine langfristige Finanzierungsstrategie, um dauerhaft Vertrauen und die Nutzung des ÖPNV zu fördern.