Ein neues Gel soll Mikroplastik aus Wasser entfernen und eine Studie aus Frankreich zeigt, dass die Mikroplastik-Belastung in Getränken stark variiert. Nachgewiesen wurden die Partikel bereits im menschlichem Gehirn, im Darm, in Eierstockflüssigkeit … Die neuesten Erkenntnisse zu Risiken für Gesundheit und Umwelt.

Mikroplastik bezeichnet winzige Kunststoffpartikel mit einer Größe zwischen 1 Mikrometer und 5 Millimetern, die in der Umwelt weit verbreitet sind. Je nach Definition zählen auch gelförmige, wachsförmige oder flüssige Polymere dazu. Noch kleinere Teilchen werden als Nanoplastik bezeichnet. Diese Partikel entstehen entweder durch den Zerfall größerer Plastikobjekte (sekundäres Mikroplastik) oder werden gezielt für Produkte wie Kosmetika hergestellt (primäres Mikroplastik).

Über Verbreitung und Risiken ist wenig bekannt, doch viele Studien sind dabei, das zu ändern. Die Ergebnisse sind oft noch mit Unsicherheit behaftet – trotzdem können sie Erkenntnisse liefern oder auf wichtige Probleme hindeuten.

- Was wir wissen: Wie gefährlich ist Mikroplastik für Mensch und Umwelt?

- September 2025: Gel soll Mikroplastik aus dem Meer entfernen

- August 2025: Französische Studie weist hohe Belastung in Bier nach

- Juli 2025: Menschen atmen mehr Mikroplastik ein als gedacht

- Juli 2025: Nanoplastik in Ozeanen massiv unterschätzt

- April 2025: Mikroplastik erstmals in Eierstockflüssigkeit nachgewiesen

- April 2025: Mikroplastik in Meer unterschätzt – Menge wird stark steigen

- Februar 2025: Mikroplastik soll Photosynthese in Pflanzen behindern

- Februar 2025: So führt Mikroplastik über den Darm zu Nierenschäden

- Februar 2025: Mehr Mikroplastik im menschlichen Gehirn gefunden

- Januar 2025: Neurologische Probleme bei Mäuse-Gehirnen

Was wir wissen: Wie gefährlich ist Mikroplastik für Mensch und Umwelt?

Der Mensch kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) über verschiedene Wege mit Mikroplastik in Kontakt kommen, darunter die Atemluft, Lebensmittel, Kosmetik und das Trinkwasser. Laut dem Amt gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse zur Wirkung von Mikroplastik auf den Menschen. Dennoch bleibt das Thema relevant, da Kunststoff in der Umwelt kaum abgebaut wird und sich weiter anreichert. Die Forschung steht bei vielen Fragen noch am Anfang.

Das BfR verweist auf Studien, welche zeigen, dass größere Partikel meist unverdaut ausgeschieden werden. Sehr kleine Partikel könnten allerdings in den Blutkreislauf gelangen. Ob diese langfristig negative Auswirkungen haben, sei noch unklar. Zudem könne Mikroplastik Schadstoffe aus der Umwelt an sich binden, doch eine Modellrechnung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) lege nahe, dass der Beitrag zur Gesamtbelastung des Menschen gering ist. Derzeit liefen auch Langzeitstudien, um Risiken der Mikroplastik-Aufnahme über die Luft besser einschätzen zu können.

Das Mikroplastik-Problem betrifft aber nicht nur Menschen. Die Stoffe gelangen zum Beispiel über das Abwasser oder Klärschlamm in die Umwelt, die Hauptquelle für Mikroplastik in der Umwelt ist dabei der Abrieb von Autoreifen.

Auch im Magen-Darm-Trakt von Tieren wurden die Kunststoffe schon nachgewiesen – auch hier sind die gesundheitlichen Auswirkungen weitgehend ungeklärt. Tiere nehmen Mikroplastik etwa über Nahrung oder Wasser auf, und damit oft diverse andere Schadstoffe. Besonders betroffen sind Meeresorganismen wie Muscheln und Fische.

Um die eigene Belastung zu reduzieren, sollte man etwa Speisen nicht in Kunststoffbehältern erhitzen und in der Küche Alternativen aus Holz oder Edelstahl nutzen. Auch der Konsum von Bioprodukten könne hilfreich sein, da Pestizide Mikroplastik enthalten oder selbst aus Kunststoffen bestehen können.

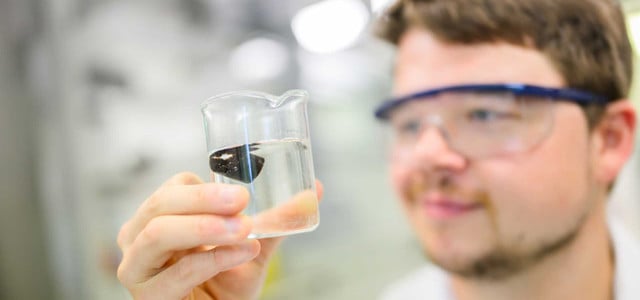

September 2025: Gel soll Mikroplastik aus dem Meer entfernen

Forschende aus Hannover haben ein neues Material entwickelt, das Mikroplastik im Wasser aufnehmen und zersetzen kann: ein sogenanntes Hydrogel. Das Verfahren wird in „Nature Communications“ wie folgt beschrieben: Das Gel sinkt im Wasser auf den kalten Meeresboden und quillt dort stark auf. Dabei nimmt es Mikroplastik (ein Gramm kann 57 Milligramm binden) und Glucose aus dem Wasser auf. Die Glucose wird zu Wasserstoffperoxid und dann Sauerstoff (und Wasser) umgewandelt – weshalb das Gel wieder an die Oberfläche treibt. Dort erwärmt sich die Masse, wodurch sich Stoffe bilden, die das Mikroplastik in Kohlendioxid und Wasser zersetzen (reaktive Sauerstoffmoleküle). Das Hydrogel kollabiert außerdem durch die Wärme und sinkt schließlich wieder nach unten – dann kann der Prozess von neuem beginnen.

Verlaufe die Zersetzung nicht vollständig, blieben molekulare Einzelbestandteile und Sauerstoff übrig, erklärt der Erstautor der Studie, Dennis Kollofrath, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zwar könnten manche dieser Stoffe potenziell giftig sein, sie zersetzten sich in der Natur aber weiter. Dass Kohlendioxid anfalle, verschlechtere zudem die Ökobilanz nicht – im Vergleich zum Verbrennen. Trotzdem müsse man noch prüfen, ob eine Gefahr für Tiere und Pflanzen bestehe.

Hier sieht auch Melanie Bergmann Probleme. Die Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven erklärt gegenüber dpa: „So etwas in der Umwelt einzusetzen, könnte unbeabsichtigte aber dennoch schwerwiegende Folgen haben“. Es sei schwierig, ein Problem mit einer Technologie anzugehen, die neue Probleme hervorbringen könnte. Die Methode könne aber ein Werkzeug sein, um besonders belastete Abwässer, etwa im Klärwerk oder Industrieabwässer in einem geschlossenem System, zusätzlich zu reinigen.

Um in der Umwelt Wirkung zu erzielen, müsste das Gel laut Kollofrath im „Kilogramm- oder Tonnen-Maßstab“ eingesetzt werden. Um das Gel in größerem Maßstab herzustellen, müsste ein Partner beispielsweise aus der Industrie gefunden werden. Ein weiterer limitierender Faktor seien die Silikatpartikel, die sich großtechnisch schwer herstellen ließen. Das Verfahren rund ums Hydrogel der Chemiker aus Hannover soll zunächst unter möglichst realen Bedingungen getestet werden.

August 2025: Französische Studie weist hohe Belastung in Bier nach

Eine Studie der französischen Behörde für Lebensmittelsicherheit ANSES hat untersucht, in welchen Getränken die höchste Konzentration von Mikroplastik vorkommt. Dabei analysierten sie Produkte, die in Frankreich verkauft werden. Die Ergebnisse veröffentlichten die Forschenden in dem Fachblatt „Journal of Food Composition and Analysis“.

Das überraschende Ergebnis: Alle getesteten Proben enthielten Mikroplastik, Getränke in Glasflaschen waren aber am meisten belastet, vor allem kleine Glasflaschen. Die einzige Ausnahme bildeten Weinflaschen. Die höchste durchschnittliche Mikroplastikkonzentration fanden die Forschenden in Bier, gefolgt von Limonade, Cola, Tee und Wein. Die gemittelte Belastung in Wasser war am niedrigsten.

Die Forschenden nehmen an, dass die Glasflaschen durch ihre Verschlüsse mit Mikroplastik kontaminiert werden, weil sich die äußerste Lackschicht ablöst. Tatsächlich konnten sie nachweisen, dass die Mikroplastikpartikel in den Getränken die gleiche Farbe wie die Verschlüsse hatten und die gleiche Zusammensetzung wie die Außenbeschichtung aufwiesen. Schließlich bewiesen die Forscher:innen in einem weiteren Experiment, dass mit Druckluft gereinigte und gespülte Verschlusskapseln zu weniger Mikroplastik in den Getränken führen. Zu der Hypothese passt auch, dass Weinflaschen weniger Mikroplastik aufwiesen – diese waren mit Korken verschlossen.

Die Ergebnisse basieren auf der Untersuchung von kleinen Stichproben, es wurden zum Beispiel nur sieben Wassermarken getestet und zwei Biermarken (aber insgesamt neun verschiedene Biersorten). Von jedem Produkt wurden jeweils sechs Proben aus derselben Produktionscharge untersucht. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht repräsentativ – andere Marken oder Chargen können eine andere Belastung aufweisen. Es braucht mehr Forschung, um mit Sicherheit sagen zu können, welche Getränke die höchste Belastung aufweisen. Die Autor:innen kritisieren zudem: „Aufgrund fehlender toxikologischer Daten ist es derzeit nicht möglich festzustellen, ob der Konsum solcher Getränke ein Risiko darstellt oder nicht.“

Juli 2025: Menschen atmen mehr Mikroplastik ein als gedacht

Eine neue Studie, die im Fachblatt „PLOS One“ veröffentlicht wurde, zeigt: Die Belastung durch eingeatmetes Mikroplastik wurde massiv unterschätzt. Erwachsene atmen in Innenräumen täglich etwa 68.000 winzige Plastikpartikel ein, Kinder rund 47.000 – circa hundertfach mehr als früher angenommen.

Forschende der Universität Toulouse maßen besonders hohe Konzentrationen in Autos (2.238 Partikel pro Kubikmeter) und Wohnungen (528 Partikel). 94 Prozent der Teilchen waren kleiner als zehn Mikrometer und können daher tief in die Lunge eindringen. Hauptquellen sind Textilabrieb, Kunststoffmöbel und Fahrzeuginnenverkleidungen.

Die gesundheitlichen Folgen sind noch unerforscht. Die winzigen Partikel könnten Entzündungen und Zellschäden auslösen. Expertin Eleonore Fröhlich von der Uni Tübingen relativiert jedoch: Verglichen mit der Feinstaubbelastung sei Mikroplastik derzeit weniger gravierend einzuschätzen. Problematisch seien vor allem faserförmige Teilchen, die sich in den Atemwegen festsetzen und schwer abtransportiert werden.

Da Menschen 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, fordern die Wissenschaftler:innen die systematische Erforschung der Gesundheitsfolgen. Die Berechnungen basieren auf Luftmessungen in Südfrankreich und Standardwerten für das Atemvolumen. Messungen können mit Unsicherheiten behaftet sein.

Juli 2025: Nanoplastik in Ozeanen massiv unterschätzt

Wissenschaftler:innen des Helmholtz-Zentrums Leipzig entdeckten im Nordatlantik deutlich mehr unsichtbares Nanoplastik als bisher angenommen. Die Masse der winzigen Kunststoffteilchen übertrifft vermutlich die von sichtbarem Plastik und Mikroplastik zusammen.

Allein in der obersten Wasserschicht des Nordatlantiks errechneten die Forscher:innen 27 Millionen Tonnen – etwa so viel wie die geschätzte Gesamtmasse an Makro- und Mikrokunststoff im gesamten Atlantik. Die in „Nature“ veröffentlichte Studie untersuchte zwölf Stellen von Küstengewässern bis zur Tiefsee.

Überraschend: Statt der häufigen Kunststoffe Polyethylen und Polypropylen fanden sie hauptsächlich PET, Polystyrol und PVC – Materialien aus Flaschen, Folien und Einweggeschirr.

Die Folgen sind gravierend: Nanoplastik hemmt das Wachstum von Meerestieren, stört ihre Fortpflanzung und schwächt das Immunsystem. Zudem reduziert es die Fotosynthese von Algen, die dadurch weniger CO₂ aufnehmen – ein zusätzlicher Klimafaktor.

Mehr Informationen: Unsichtbare Gefahr im Ozean: Forschende machen besorgniserregende Entdeckung

April 2025: Mikroplastik erstmals in Eierstockflüssigkeit nachgewiesen

Erstmals ist Mikroplastik in der Follikelflüssigkeit menschlicher Eierstöcke nachgewiesen worden. Wie eine neue, in der Fachzeitschrift „Ecotoxicology and Environmental Safety“ veröffentlichte Studie zeigt, fanden Forschende in Proben von 14 von 18 Frauen Spuren der winzigen Kunststoffpartikel. Die Teilnehmerinnen unterzogen sich reproduktionsmedizinischen Behandlungen in einer Fruchtbarkeitsklinik im italienischen Salerno.

Die Follikelflüssigkeit versorgt Eizellen in der Entwicklungsphase mit Nährstoffen und biochemischen Signalen. Eine Verunreinigung mit Mikroplastik könne laut Studienautoren Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, Hormonhaushalt und die allgemeine reproduktive Gesundheit haben. Um den tatsächlichen Effekt von Mikroplastik auf die reproduktive Gesundheit von Frauen besser zu verstehen, ist weitere Forschung nötig.

Die Arbeit ist Teil eines größeren Projekts unter Leitung des Forschers Montano, der auch Mikroplastik in menschlichem Urin und Sperma nachgewiesen hat. Er vermutet, dass die Partikel zur abnehmenden Spermienzahl und -qualität beitragen – vor allem in stark belasteten Regionen. Mikroplastik kann als „trojanisches Pferd“ für gefährliche Substanzen wie Bisphenole, Phthalate oder PFAS dienen, so der Experte. Diese wirken nachweislich hormonell und können die Fortpflanzung beeinträchtigen. Tierversuche zeigen bereits Hinweise auf Eierstockschäden durch Mikroplastik, etwa verminderte Eizellreifung und geringere Befruchtungsfähigkeit.

April 2025: Mikroplastik in Meer unterschätzt – Menge wird stark steigen

Mikroplastik in der Umwelt könnte sich bis 2060 vervielfachen, selbst wenn das Missmanagement von Abfällen weltweit aktiv bekämpft wird, wie französische Forscher:innen im Fachmagazin „Science Advances“ berichten. Laut einer Studie der Gruppe um Jeroen Sonke von Géosciences Environnement in Toulouse könnte die jährlich ins Meer gelangende Plastikmenge im Jahr 2045 mit 23 Millionen Tonnen ihren Höchststand erreichen. Auch die Konzentration von Mikroplastik werde demnach deutlich zunehmen. Die Berechnungen der Forscher:innen basieren auf einer OECD-Studie aus dem Jahr 2022 zu Kunststoffabfällen und berücksichtigen verschiedene Szenarien.

Die aktuellen Berechnungen des Forschungsteams ergeben zum Teil deutlich höhere Werte als die OECD-Studie. So gehen Sonke und Kolleg:innen davon aus, dass 2019 je nach Definition 6,1 Millionen Tonnen Makroplastik (größer als 5 Millimeter) ins Meer gelangten, während die OECD 1,7 Millionen Tonnen veranschlagte. Zusammen mit großem und kleinen Mikroplastik (0,3 bis 5 Millimeter und kleiner) seien es sogar 16 Millionen Tonnen Kunststoff gewesen. Diesen Unterschied begründen die Forschenden damit, dass sie von Messungen und Schätzungen der Kunststoffmengen in den Meeren ausgegangen sind, während die OECD ihre Werte aus Bevölkerungsdichte und Abfallaufkommen ableitete.

Der Studie zufolge wird die Gesamtmenge an Kunststoffen in den Meeren von 263 Millionen Tonnen im Jahr 2015 auf 1.200 Millionen Tonnen im Jahr 2060 ansteigen, selbst im optimistischsten Szenario mit ambitionierten politischen Gegenmaßnahmen. Auch die Konzentration von kleinem Mikroplastik in der obersten Meerwasserschicht und in der Atmosphäre wird demnach deutlich zunehmen. Selbst wenn ab 2060 kein weiterer Kunststoff durch Abfallmissmanagement ins Meer gelangen sollte, werde die Menge an Mikroplastik weiter steigen, da sich der bereits vorhandene Kunststoff zersetzt. Die Situation in den Ozeanen hänge maßgeblich von der Lagerung der Plastikabfälle ab, insbesondere in Küstenregionen mit ungesicherten Deponien.

Februar 2025: Mikroplastik soll Photosynthese in Pflanzen behindern

Mikroplastik kann eventuell die Fähigkeit von Pflanzen zur Photosynthese erheblich verringern. Das zeigt eine neue Studie, die im März in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences USA“ (PNAS) veröffentlicht wurde. Die Forschenden fanden heraus, dass Mikroplastik die Photosyntheseleistung verschiedener Pflanzenarten um 7 bis 12 Prozent senken kann. Besonders betroffen sind wichtige Nutzpflanzen wie Mais, Reis und Weizen, aber auch Algen im Meer und in Süßwasser.

Die Metastudie hat 157 empirische Studien aus den letzten zwei Dekaden ausgewertet und erklärt den Effekt wie folgt: Mikroplastik-Partikel würden Chlorophyllgehalt in Pflanzen verringern, welche das Pigment aber für Photosyntheseprozesse benötigen.

Das könnte schwerwiegende Folgen haben: Landwirte könnten in den nächsten 25 Jahren mit Ernteverlusten von 4 bis 13,5 Prozent rechnen. Auch die Fischerei wäre betroffen, da Mikroplastik das Wachstum von Algen hemmt, die die Basis vieler Nahrungsketten bilden. Zudem könnte der Klimawandel dadurch verstärkt werden. Pflanzen speichern normalerweise Kohlendioxid aus der Luft, doch wenn sie weniger Photosynthese betreiben, bleibt mehr CO₂ in der Atmosphäre.

Die Studienergebnisse alarmieren – es gibt jedoch auch Kritik an der Studie. Elke Brandes vom Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig zweifelt die Ergebnisse an. „Es gibt in diesem Forschungsfeld einfach noch zu wenig Wissen und Daten, um eine Metaanalyse, wie sie hier durchgeführt wurde, zu rechtfertigen“, wird sie von mehreren Medien zitiert. Die Behauptung, dass Mikroplastik in Ackerböden aktuell zu erheblichen Ertragseinbußen führt, entbehre einer ausreichenden wissenschaftlichen Grundlage.

Februar 2025: So führt Mikroplastik über den Darm zu Nierenschäden

Eine Studie, die im Fachjournal „Communications Biology“ erschien, hat untersucht, wie Mikroplastik zusammen mit dem Stoff Benzo[a]pyren (BaP) die Nieren von Mäusen schädigen kann. BaP ist ein polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (PAK). PAKs sind krebserregend, können das Erbgut verändern und haben fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften, schreibt das Umweltbundesamt. Sie können in der Umwelt schlecht abgebaut werden und reichern sich in Organismen an.

Im Rahmen der Studie untersuchten die Forschenden, wie niedrige Konzentrationen von Mikroplastik (Polystyrol) und BaP die Nieren von Mäusen schädigen. Bei Tieren, die beide Stoffe über das Trinkwasser erhielten, kam es zu einer Störung des Fettstoffwechsels in den Nieren und zu einer speziellen Art von Zelltod namens Ferroptose.

Der eigentliche Schaden entstand jedoch wahrscheinlich nicht direkt in den Nieren, weil derselbe Effekt in In-Vitro-Zellkulturen nicht nachgewiesen werden konnte. Stattdessen wurde den Forschenden zufolge der Darm der Mäuse geschädigt, wodurch die Darmwand durchlässiger wurde. Dadurch gelangten schädliche Stoffe aus dem Darm ins Blut und so zu den Nieren. Mikroplastik diente dabei als Träger für BaP in den Körper.

Die Experimente wurden an Mäusen durchgeführt, darum sind die Ergebnisse nicht direkt auf den Menschen übertragbar. Trotzdem deuten die aufgedeckten Mechanismen auf potenzielle Risiken für die menschliche Gesundheit hin. Die Dosierung der Mäuse sei vergleichbar mit der geschätzten Aufnahme von Plastik durch den Menschen.

Februar 2025: Mehr Mikroplastik im menschlichen Gehirn gefunden

Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat in Leber und Gehirn verstorbener Menschen, die 2024 untersucht wurden, deutlich mehr Nano- und Mikroplastik gefunden als in Proben von 2016. Besonders hoch war die Belastung im Gehirn – bis zu 30-mal höher als in Leber oder Niere, berichtet die Gruppe um Matthew Campen von der University of New Mexico im Fachjournal „Nature Medicine“. Ihre Studie wurde im Februar veröffentlicht – Utopia berichtete.

Mit einer chemischen Analyse bestimmte das Team auch die Zusammensetzung des Plastiks. Am häufigsten fanden sie Polyethylen, das für Folien und Flaschen verwendet wird. Es machte 40 bis 65 Prozent des Kunststoffs in Leber und Niere aus, im Gehirn sogar 75 Prozent.

Besonders hoch war die Belastung bei zwölf Gehirnproben aus den Jahren 2019 bis 2024 von Menschen mit einer nachgewiesenen Demenzerkrankung: Sie enthielten zwischen 12.000 und 48.000 Mikrogramm Plastik pro Gramm Gewebe. Die Forschungsgruppe betont aber, dass ihre Studie keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung nachweist: „Diese Daten sind assoziativ und belegen nicht die kausale Rolle solcher Partikel bei der gesundheitlichen Beeinträchtigung.“

Einige Unterschiede in den Gehirnproben könnten ferner auf geografische Unterschiede zurückzuführen sein, da die Proben zum einen in New Mexico und zum anderen an der Ostküste der USA entnommen wurden.

Januar 2025: Neurologische Probleme bei Mäuse-Gehirnen

Im Januar hat eine Gruppe um Haipeng Huang von der Chinese Research Academy of Environmental Sciences in Peking Forschungsergebnisse präsentiert, nach denen Mikroplastik möglicherweise Blutgefäße im Gehirn von Mäusen verstopfen kann. Die betroffenen Mäuse bewegten sich weniger, könnten sich schlechter orientieren und seien weniger ausdauernd, hieß es in der Studie. Die Ergebnisse seien jedoch wegen Unterschieden im Gehirnaufbau nicht ohne Weiteres von der Maus auf den Menschen übertragbar, schrieben die Studienautoren in der Fachzeitschrift „Science Advances“.

Mit Material der dpa

Bitte lies unseren Hinweis zu Gesundheitsthemen.

** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.