Mit der aktuellen Klimapolitik steuert die Erde auf 2,8 Grad Erwärmung zu – und damit auf ein Szenario voller Extremwetter, Artensterben und Kipppunkte. Die möglichen Folgen zeigen auf, warum die Weltgemeinschaft das Klima konsequenter schützen muss.

Die weltweite Klimapolitik wird bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer Erwärmung von 2,8 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit führen. So lautet die aktuelle Prognose des UN-Umweltprogramms (UNEP), die davon ausgeht, dass die Staaten ihre eigenen nationalen Klimaziele einhalten.

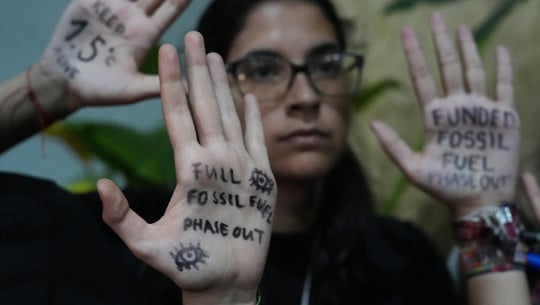

Das ist zwar eine leichte Verbesserung gegenüber der Prognose vom Vorjahr (damals: 3,1 Grad), aber noch kein Grund zum Jubeln. Schließlich hat sich die Weltgemeinschaft im Pariser Klimaabkommen zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Ein ambitionierter Grenzwert, den die Menschheit laut aktueller UNEP-Prognose allerdings schon im nächsten Jahrzehnt überschreiten wird. Dementsprechend kritisch fällt auch die Einschätzung des UN-Generalsekretärs António Guterres aus: „Das ist ein Fortschritt – aber bei Weitem nicht genug.“ Guterres spricht vom „Klimakollaps“, der uns drohe, wenn die derzeitigen Pläne nicht verschärft werden.

Doch was bedeutet ein Unterschied von 2,8 Grad überhaupt? Ein Überblick über einige der Folgen für die Menschheit, die Tierwelt und den Planeten.

Die Folgen für die Menschheit: Katastrophen werden Alltag

Krankheiten, Ernteausfälle, Wetterkatastrophen: Die Folgen der Klimakrise spüren viele Menschen schon jetzt am eigenen Leib. Bis zum Ende des Jahrhunderts drohen sich diese zu verschärfen:

Extremwetter nimmt dramatisch zu: Eine 2,8-Grad-Welt ist eine Welt der Extreme: Hitzewellen, Dürren, Stürme und Überflutungen werden nicht nur häufiger, sondern auch intensiver. In Deutschland erleben wir das bereits heute, wie Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen. Während der durchschnittliche Sommer zwischen 1961 und 1990 nur 4,2 heiße Tage verzeichnete, waren es zwischen 1991 und 2020 schon 8,9 heiße Tage. Als heiße Tage werden Tage mit einer maximalen Lufttemperatur von über 30 Grad oder höher bezeichnet.

Krankheiten breiten sich aus: Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Zahl hitzebedingter Todesfälle in den Jahren 2022 bis 2024 auf über 10.000. In einer 2,8-Grad-Welt würden derartige Fälle zunehmen. Doch nicht nur Hitzestress wird zum Problem: Steigende Temperaturen fördern Infektionskrankheiten und Allergien. Längere Pollensaisons und stärkere Pollenerzeugung verstärken allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen. Gleichzeitig breiten sich Krankheitsüberträger wie zum Beispiel die Asiatische Tigermücke auch in ehemals milderen Regionen wie Mitteleuropa aus.

Ernährungssicherheit gerät in Gefahr: Dürren zerstören Ernten, Überflutungen vernichten Anbauflächen. In vielen Regionen wird Wasser knapp. Menschen werden sich nicht mehr selbst versorgen können. Hungerkrisen und Massenmigration könnten die Folge sein, besonders in Ländern des globalen Südens und auf Inselstaaten.

Küstenregionen und Inselstaaten werden unbewohnbar: Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) schätzt den Anstieg bei einer globalen Erwärmung von 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts auf 61 Zentimeter. Klingt nicht viel, kann aber für manche Küstenregionen oder Inselstaaten, die nur knapp über dem Meeresspiegel liegen, verheerend sein. Und selbst wenn die Erwärmung auf diesem Niveau verharren würde, wäre die Eisschmelze in Grönland und der Antarktis nicht sofort beendet. In langfristigen Modellen prognostizierten Forschende in einer Studie von 2013 den Meeresspiegelanstieg pro Grad Erwärmung auf etwa 2,3 Meter. Bei 2,8 Grad entspricht das bis zu 6,4 Meter über viele Jahrhunderte.

Die Folgen für die Tierwelt: Artensterben beschleunigt sich

Eine 2,8-Grad-Erwärmung würde das ohnehin schon stattfindende Artensterben massiv beschleunigen. Die folgenden Beispiele stellen nur einen Teil der verheerenden Folgen für einzelne Tierarten und ganze Ökosysteme dar:

Lebensraum wird knapp: Eine Studie von 2018 ging damals noch von einer 3,2 Grad heißeren Welt aus. Sie prognostizierte, dass 49 Prozent der Insekten, 44 Prozent der Pflanzen und 26 Prozent der Wirbeltiere über die Hälfte ihres Lebensraumes verlieren würden. Bei einer Erwärmung von nur 2 Grad wären nur 18 Prozent der Insekten, 16 Prozent der Pflanzen und 8 Prozent der Wirbeltiere derart betroffen.

Die Tierwelt gerät durcheinander: Die Wechselwirkungen innerhalb von Ökosystemen entstanden durch einen langsamen, Millionen von Jahre dauernden Prozess. Ganze Spezies hängen davon ab, dass dieser Prozess sich nicht schlagartig verändert. Doch die Klimakrise wirft innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten vieles durcheinander. So ändern sich etwa die Blütezeiten von Pflanzen, was sich wiederum auf den Lebenszyklus von Insekten auswirkt. Bereits 2006 fand eine Studie heraus, dass dies etwa für den Trauerschnäpper ein Problem darstellt. Niederländische Populationen des Zugvogels fanden bei ihrer Ankunft in ihren Brutgebieten plötzlich weniger Raupen vor als üblich. Sie hatten den optimalen Zeitpunkt zum Flug in den Süden verpasst, obwohl – oder gerade weil – sie alles machten wie immer. Ihre Population sank daraufhin um 90 Prozent.

Erhöhte Meerestemperatur hat drastische Folgen: Meeresschildkröten können sich nicht mehr fortpflanzen, wenn die Bruttemperatur zu hoch ist, da sie dann fast nur noch weibliche Embryos hervorbringen. Selbst bei einer Erwärmung um nur 2,6 Grad „sind viele Meeresschildkröten-Populationen durch hohe Eiersterblichkeit und ausschließlich weibliche Nachkommenschaft bedroht“, heißt es in einer Studie von 2016. Auch für Korallen sieht es düster aus: „Fast alle Warmwasserkorallenriffe werden laut Projektionen erhebliche Flächenverluste erleiden und lokal absterben, selbst wenn die globale Erwärmung auf 1,5 °C begrenzt wird“, so das IPCC. Maßnahmen zum Schutz oder der Wiederherstellung von Korallen seien schon jetzt vielerorts zum Scheitern verurteilt. Bei 2,8 Grad würden Korallen weitgehend aussterben.

Die Folgen für den Planeten: Kipppunkte bringen Chaos

Das größte Schreckensszenario sind die Klima-Kipppunkte. Es handelt sich dabei um kritische Ereignisse, die – einmal ausgelöst – den Klimawandel weiter verstärken. Außerdem lassen sie sich nicht oder nur über einen extrem langen Zeitraum rückgängig machen. Hier einige der folgenreichsten Kipppunkte, die von einer 2,8-Grad-Erwärmung ausgelöst werden könnten:

Der Grönländische Eisschild schmilzt: Eine Studie von 2023 kommt zu dem Schluss, dass es bereits bei einer 1,7 bis 2,3 Grad wärmeren Welt zu einem rapiden Verlust des Grönländischen Eisschilds kommen würde. Damit wäre ein Klimakipppunkt ausgelöst. Denn je mehr Eis schmilzt, desto weniger Sonnenlicht wird reflektiert, und desto schneller wird es warm, was wiederum mehr Eis schmelzen lässt. „Es wird Jahrtausende dauern, das Schmelzen umzukehren, selbst wenn die globale Lufttemperatur in diesem oder dem nächsten Jahrhundert zurückgeht“, so das IPCC.

Der Amazonas-Regenwald in Gefahr: Der Global Tipping Points Report 2025 warnt vor „weitreichenden Schädigungen“ des Amazonas-Regenwalds bereits bei 1,5 bis 2 Grad Erwärmung. Schon jetzt weisen Studien darauf hin, dass die „Lunge der Erde“ mittlerweile mehr CO2 ausstößt als absorbiert. Ein weiterer Temperaturanstieg bis 2,8 Grad würde das Waldsterben noch weiter beschleunigen und damit einen zusätzlichen Teufelskreis in Gang setzen.

Die Atlantische Umwälzströmung (AMOC) könnte kollabieren: Die AMOC ist eine riesige Meeresströmung, die wie ein Förderband funktioniert. Sie bringt warmes Wasser aus den Tropen nach Norden und kaltes Wasser in die Tiefe zurück in den Süden. Dieses System sorgt dafür, dass es in Westeuropa viel milder ist als auf anderen Kontinenten der gleichen Breite. Ein Kollaps würde in Deutschland zu sehr viel kälteren Wintern und häufigerem Extremwetter führen. Wann und ab wie viel Grad die AMOC versiegt, lässt sich derzeit nicht präzise vorhersagen. Der Global Tipping Points Report rät aber dazu, die Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten, um das Risiko zu minimieren.

Utopia.de meint: Wir können das Ruder noch herumreißen

Eine Erderwärmung von 2,8 Grad ist keine unvermeidbare Zukunft – sie ist das Resultat jahrzehntelange aufgeschobener Klimaschutzmaßnahmen. Die gute Nachricht: Ob das Szenario bis Ende des Jahrhunderts wirklich eintritt, hat die Menschheit immer noch selbst in der Hand. Nationale Regierungen müssen ambitionierte Klimaziele verfolgen und diese auch einhalten. Sie sollten als Vorbild vorangehen, aber zugleich die Zusammenarbeit mit anderen Staaten suchen und sich auf einen gemeinsamen Weg aus der Klimakrise einigen.

Doch auch große Unternehmen und mächtige Einzelpersonen sollten ihren Einfluss und ihre finanziellen Mittel nutzen, um Klimaschutz zu fördern. Schließlich sind es vor allem die Reichsten, die dem Klima mit ihrem ressourcenintensiven Lifestyle am meisten schaden. Zu guter Letzt kann auch jede:r Einzelne von uns Maßnahmen ergreifen, den Klimawandel zumindest zu verlangsamen. Welche davon besonders effektiv und einfach umzusetzen sind, erklärt der folgende Utopia-Ratgeber:

Mit Material der dpa

** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.