Ein Stromspeicher für deine Photovoltaik-Anlage soll dich unabhängiger vom Stromnetz machen. Doch diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. Wir zeigen dir, für wen sich ein Speicher rechnet und wann du besser darauf verzichtest.

- Welche Aufgabe ein Stromspeicher hat und welche nicht

- Eigenverbrauch und Autarkiegrad: So verändern sie sich durch einen Stromspeicher

- Wie groß sollte ein Stromspeicher sein?

- Welche Arten von Stromspeichern gibt es?

- Wie lange hält ein Stromspeicher?

- Was kostet ein Stromspeicher?

- Wo sollte ich einen Stromspeicher aufstellen und was muss ich beim Aufstellen beachten?

- Muss ich einen Stromspeicher anmelden?

- Wann lohnt sich ein Stromspeicher finanziell? – Eine Bilanz

- Fazit: Photovoltaik mit Speicher ist meistens sinnvoll

Photovoltaikanlagen haben ein Problem: Sie produzieren tagsüber am meisten Strom, doch dann sind die Hausbewohner:innen oft nicht zuhause und können ihn nicht verbrauchen. Also fließt die wertvolle Energie für wenige Cent Einspeisevergütung ins öffentliche Netz (aktuell 7,86 Cent/Kilowattstunde).

Am Abend, wenn alle wieder da sind und elektrische Geräte wie Fernseher, Herd oder Spülmaschine einschalten, scheint aber keine Sonne mehr. Ergo müssen sie teuren Strom von ihrem Energieversorger einkaufen, statt eigenen Solarstrom nutzen zu können.

Welche Aufgabe ein Stromspeicher hat und welche nicht

Dieses Dilemma soll ein Stromspeicher lösen. Er fängt den überschüssigen Solarstrom vom Tag auf und stellt ihn dann zur Verfügung, wenn man ihn benötigt. Das geschieht vollautomatisch, sodass du dir keine Gedanken darüber machen musst, wenn du ein Gerät am Abend anschaltest.

Allerdings können Photovoltaik-Speicher nur kurze Zeiträume überbrücken. Das ideale Szenario ist, dass du tagsüber den Solarstrom vom Dach direkt nutzt, während der Überschuss im Speicher landet. Er wird dann am Abend, in der Nacht und am nächsten Morgen geleert. Sobald die Sonne aufgeht, erzeugt die PV-Anlage wieder Strom und der Zyklus beginnt von Neuem. In der Regel reicht der Strom im Akku also für eine Nacht. Bei geringen Verbräuchen hält er auch mal mehrere Tage durch, allerdings nicht länger.

Strom für den Herbst oder Winter kannst du mit ihm nicht speichern. Denn um Energie über so lange Zeiträume zurückhalten zu können, müssten die Speicher riesig sein und wären damit unwirtschaftlich.

Eigenverbrauch und Autarkiegrad: So verändern sie sich durch einen Stromspeicher

Ein Photovoltaik (PV)-Akku kann also nur für kurze Zeiten den Solarstrom speichern. Ganz unabhängig von Stromversorgern wirst du damit nicht. Doch auch, wenn du weiterhin Strom einkaufen musst, kannst du diesen Anteil massiv verringern. In dem Zusammenhang gibt es zwei zentrale Begriffe.

- Der Eigenverbrauch gibt an, wie viel Prozent des von dir erzeugten Solarstroms du direkt im eigenen Haus nutzt. Wenn deine Anlage etwa 10 Kilowattstunden (kWh) am Tag produziert und du 3 kWh davon nutzt, erreichst du eine Eigenverbrauchsquote von 30%.

- Der Autarkiegrad beschreibt, wie viel Prozent deines gesamten Strombedarfs du durch deine eigene Anlage decken kannst. Wenn dein Haushalt beispielsweise 4.000 kWh im Jahr verbraucht hat und 3.000 kWh davon dein eigener Solarstrom war, dann warst du in dem Jahr zu 75% autark.

Ohne einen Speicher kannst du typischerweise nur rund 30 Prozent deines Solarstroms selbst verbrauchen. Der Rest fließt ins Netz. Der Grund dafür: Die meiste Energie wird mittags erzeugt, während der höchste Verbrauch in den Morgen- und Abendstunden anfällt.

Mit einem passend dimensionierten Speicher hingegen kannst du deinen Eigenverbrauch auf 60 bis 80 Prozent steigern. Das bedeutet, du nutzt den Großteil deines Solarstroms selbst. Dadurch erhöht sich auch dein Autarkiegrad erheblich. Während du ohne Speicher vielleicht 30 Prozent deines Jahresbedarfs durch eigenen Strom deckst, sind mit Speicher bis zu 70 oder sogar 80 Prozent möglich. Du wirst also deutlich unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz und dessen Preisentwicklung.

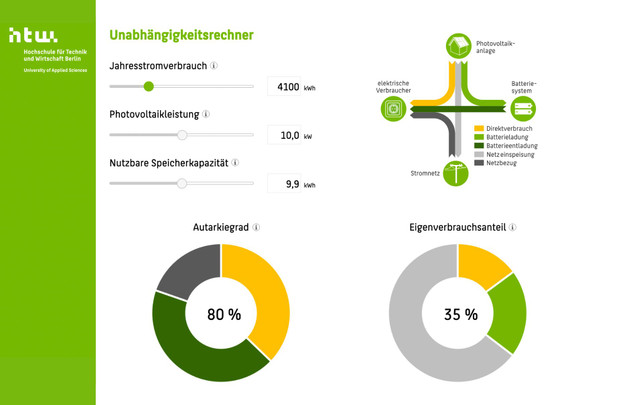

Um deine eigene Autarkie- und Eigenverbrauchsquote zu ermitteln, empfehlen wir dir den Unabhängigkeitsrechner der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW). Dort kannst du gut erkennen, wie der Stromverbrauch, die Leistung der PV-Anlage und die Größe des Speichers sich wie folgt beeinflussen:

- Mit steigendem Stromverbrauch sinkt der Autarkiegrad, aber die Eigenverbrauchsquote steigt.

- Mit steigender PV-Leistung steigt auch der Autarkiegrad, aber die Eigenverbrauchsquote sinkt.

- Mit steigender Speicherkapazität steigt der Autarkiegrad und die Eigenverbrauchsquote (allerdings sinkt die Wirtschaftlichkeit s.u.)

Wie groß sollte ein Stromspeicher sein?

Die Wahl der richtigen Speichergröße ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Ein zu kleiner Speicher ist schnell voll und kann den Überschuss nicht aufnehmen. Ein zu großer Speicher wird niemals richtig voll, was seine Effizienz mindert und unnötig teuer in der Anschaffung ist.

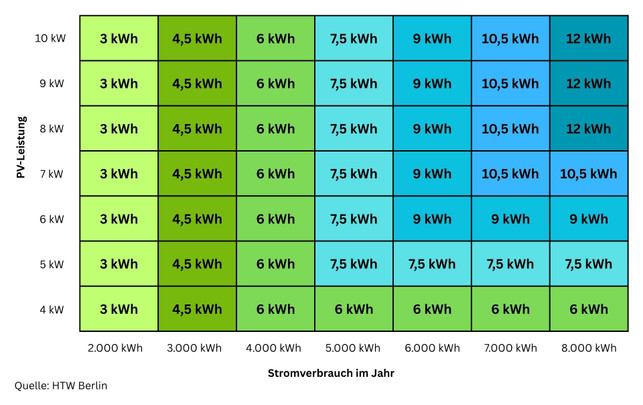

Die HTW Berlin hat gute Faustformeln formuliert, an denen du dich orientieren kannst:

- Ein Batteriespeicher lohnt sich nur, wenn genügend Stromüberschüsse anfallen. Pro 1.000 kWh Stromverbrauch im Jahr solltest du mindestens 0,5 kW PV-Leistung installieren, damit Überschüsse entstehen können.

- Der Batteriespeicher sollte nicht zu groß sein. Baue maximal 1,5 kWh je 1 kW PV-Leistung ein.

- Die Größe des Batteriespeichers sollte sich zusätzlich nach dem Stromverbrauch richten. Maximal 1,5 kWh je 1.000 kWh Verbrauch im Jahr sollten reichen.

Für ein Einfamilienhaus mit einer 10-kWp-Anlage und einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh wäre also ein Speicher mit einer nutzbaren Kapazität von 7,5 kWh eine gute Wahl. Wenn du mehr haben möchtest, sollte er dennoch 15 kWh nicht überschreiten. Wie gesagt: Das Ziel ist nicht, tagelange Schlechtwetterperioden zu überbrücken, sondern den Überschuss des Tages für die darauffolgende Nacht zu sichern.

TIPP: Viele Stromspeicher-Systeme nutzen einen modularen Aufbau. Du kannst also mit einem kleineren Speicher starten und später noch upgraden. So verhinderst du eine Überdimensionierung.

Welche Arten von Stromspeichern gibt es?

Auf dem Markt für Heimspeicher hat sich vor allem eine Technologie durchgesetzt: die Lithium-Ionen-Speicher. Sie sind technisch ausgereift und weit verbreitet. Unter anderem kommen sie auch in Smartphones und E-Autos zum Einsatz. Ihr großer Vorteil liegt in der hohen Energiedichte. Das bedeutet, sie können viel Energie auf kleinem Raum speichern und sind vergleichsweise leicht und kompakt.

Zudem arbeiten sie sehr effizient und haben nur geringe Energieverluste beim Laden und Entladen. Auch ihre Lebensdauer kann sich mit 5.000 bis 10.000 Ladezyklen sehen lassen.

Innerhalb der Lithium-Technologie hat sich vor allem Lithium-Eisenphosphat (LFP) als Standard für Heimspeicher etabliert. Auch wenn ihre Energiedichte unter den Lithium-Ionen-Akkus am geringsten ist, bieten sie dafür eine hohe Sicherheit, Zyklenfestigkeit und thermische Stabilität. Sie sind ideal für Anwendungen, wo Kosten, Sicherheit und Lebensdauer wichtiger sind als Platz – beispielsweise im Keller eines Hauses.

Allerdings experimentieren Forschende und Unternehmen regelmäßig mit neuen Zellchemien und es ist möglich, dass in den kommenden Jahren noch andere Akku-Arten marktreif werden.

Wie lange hält ein Stromspeicher?

Während Solarmodule eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr erreichen, gilt das für Stromspeicher nicht. Ihre Haltbarkeit wird durch die Anzahl der Ladezyklen bestimmt.

Moderne Lithium-Ionen-Speicher sind für 5.000 bis 10.000 volle Ladezyklen ausgelegt – je nach Modell, Nutzung und Standort. Ein Zyklus meint das einmalige vollständige Auf- und Entladen. Da ein Speicher im Jahresverlauf nicht jeden Tag voll genutzt wird, entspricht dies einer praktischen Lebensdauer von etwa 15 bis 20 Jahren.

Die meisten Hersteller geben auf ihre Geräte eine Garantie von 10 Jahren. Du solltest also realistischerweise davon ausgehen, dass der Speicher einmal während der Lebenszeit deiner Solaranlage ausgetauscht werden muss. Diese Re-Investition musst du in deine Wirtschaftlichkeitsberechnung einplanen.

Was kostet ein Stromspeicher?

Die Kosten für einen Stromspeicher sind in den vergangenen Jahren zwar deutlich gesunken, stellen aber immer noch einen beachtlichen Posten bei der Gesamtinvestition dar. Du musst mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität rechnen. Mit steigender Kapazität werden die Speicher oft günstiger.

Ein Speicher mit 5 kWh kostet somit zwischen etwa 1.500 und 4.000 Euro, ein Modell mit 10 kWh schlägt mit 3.000 bis 8.000 Euro zu Buche. Hinzu kommen noch die Kosten für die Installation und den zusätzlichen Aufwand bei der Planung. Damit kann ein Speicher die Gesamtkosten einer PV-Anlage schnell um 30 bis 50 Prozent erhöhen.

Ein einheitliches Förderprogramm gibt es nicht in Deutschland und viele regionale wurden mittlerweile eingestellt. Es gibt jedoch einige wenige wie das Förderprogramm der Stadt Berlin, die den Kauf eines Speichers bezuschussen. Für den Bau von Solaranlagen und Speichern vergibt die KfW zudem zinsgünstige Kredite.

Wo sollte ich einen Stromspeicher aufstellen und was muss ich beim Aufstellen beachten?

Der richtige Aufstellort ist entscheidend für die Sicherheit, Leistung und Lebensdauer deines Speichers. Der ideale Ort sollte kühl, trocken, gut belüftet und frostfrei sein. Optimale Umgebungstemperaturen liegen meist zwischen 10 und 20 Grad Celsius.

Geeignete Orte sind daher:

- ein Kellerraum

- ein Hauswirtschafts- oder Technikraum

Weniger geeignet sind Garagen mit starken Temperaturschwankungen oder Dachböden, auf denen es im Sommer sehr heiß werden kann. Beachte außerdem, dass Stromspeicher je nach Größe mehrere hundert Kilogramm wiegen können. Die Wand oder der Boden muss also ausreichend tragfähig sein.

Muss ich einen Stromspeicher anmelden?

Genau wie die Photovoltaikanlage selbst musst du auch den Stromspeicher offiziell anmelden. Die Registrierung ist an zwei Stellen verpflichtend:

- Im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur.

- Bei deinem lokalen Netzbetreiber.

Die Anmeldung ist notwendig, da der Speicher ein aktiver Teil des Energiesystems und für die Stabilität und Planung des Stromnetzes relevant ist. In der Regel übernimmt der Installationsbetrieb diese Formalitäten für dich.

Wenn nicht, dann hast du einen Monat nach dem Anschluss Zeit, es selbst zu machen. Auch musst du es melden, wenn du deinen Speicher erweiterst oder vom Netz nimmst.

Wann lohnt sich ein Stromspeicher finanziell? – Eine Bilanz

Wir haben nun alle Informationen zusammen, um eine Bilanz zu ziehen. Nehmen wir an, deine 10-kWp-Solaranlage produziert 10.000 kWh im Jahr und dein Verbrauch liegt bei 4.000 kWh. Anschaffungs-, Wartungs- und Reparaturkosten der Solaranlage klammern wir bewusst aus, da wir nur den Mehrwert errechnen wollen, den ein Stromspeicher bringt.

1. Ohne Speicher

Ohne einen Speicher deckst du etwa 30 Prozent deines Jahresverbrauchs ab und musst den Rest von deinem Stromanbieter einkaufen (für unsere Rechnung gehen wir von 30 Cent/kWh aus). Für den Überschuss, den du ins Netz einspeist, bekommst du zudem eine Vergütung von 7,86 Cent/kWh. Daraus ergibt sich folgende Rechnung:

Einnahmen ohne Speicher:

- Gesparte Stromkosten: 1.200 kWh x 0,30 Euro = 360 Euro

- Einspeisevergütung: 8.800 kWh x 0,0786 Euro = 692 Euro

Ausgaben ohne Speicher:

- Stromeinkauf vom Anbieter: 2.800 kWh x 0,30 Euro = 840 Euro

Ergebnis ohne Speicher: Ohne einen Speicher machst du einen Gewinn von 240 Euro im Jahr. Betrachten wir einen Zeitraum von 20 Jahren (solange gibt es die Einspeisevergütung), erwirtschaftest du einen Gewinn von 4.800 Euro.

2. Mit Speicher

Mit einem Speicher deckst du etwa 80 Prozent deines Jahresverbrauchs ab. Auch hier kaufst du den Rest von deinem Stromanbieter ein und bekommst für deine Überproduktion eine Einspeisevergütung. Hinzu kommen noch die Kosten für den Speicher selbst und den Austausch nach etwa 15 Jahren. Bei der Größe richten wir uns nach der HTW Berlin, die in dem Fall 6 kWh empfiehlt. Zudem setzen wir einen mittleren Preis von 600 Euro pro kWh an. Der Speicher würde also 3.600 Euro kosten. Wie viel du für den späteren Austausch zahlen musst, ist schwierig zu prognostizieren. Wahrscheinlich wird der Preis im Vergleich zu heute niedriger sein. Wir rechnen hier aber konservativ und gehen davon aus, dass er gleich bleibt.

Daraus ergibt sich folgende Rechnung:

Einnahmen:

- Gesparte Stromkosten: 3.200 kWh x 0,30 Euro = 960 Euro

- Einspeisevergütung: 6.800 kWh x 0,0786 Euro = 534 Euro

Ausgaben:

- Stromeinkauf vom Anbieter: 800 kWh x 0,30 Euro = 240 Euro

- Kauf Stromspeicher: 3.600 Euro

- Austausch Stromspeicher: 3.600 Euro

Ergebnis mit Speicher: Mit einem Stromspeicher hast du jährliche Einnahmen von 1.254 Euro und kommst über 20 Jahre auf 25.080 Euro. Abzüglich deiner Investitionskosten für den Speicher und dem Austausch von 7.200 Euro, erhältst du unterm Strich 17.880 Euro – also 13.080 Euro mehr, als wenn du auf einen Speicher verzichten würdest.

Fazit: Photovoltaik mit Speicher ist meistens sinnvoll

Ein Stromspeicher bei Photovoltaikanlagen lohnt sich meistens. Nicht nur machst du dich unabhängiger von Strompreisschwankungen und deinem Stromanbieter, du gehst auch in vielen Fällen finanziell mit einem deutlichen Plus raus.

Wichtig: Die Rechnungen beinhalten viele Variablen, die die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Dein Stromverbrauch im Haushalt, die Größe deiner Solaranlage und dein aktueller Strompreis können die Bilanz positiver, aber auch negativer ausfallen lassen.

Vor allem der Faktor Speichergröße ist entscheidend. Große Kapazitäten klingen verführerisch, aber sie kosten meistens mehr, als sie bringen. Achte daher darauf, deinen Speicher nicht größer als nötig werden zu lassen. Fange lieber kleiner an und erweitere ihn später.

👉Unser Tipp vor dem Solaranlagenkauf: Aufgrund der Preisspanne solltest du dir mindestens drei verschiedene Angebote geben lassen und sie vergleichen. Online-Portale wie Selfmade Energy oder das Solaranlagenportal können hierfür sinnvoll sein. Dort bekommst du unverbindliche Angebote von verschiedenen Installationsbetrieben in deiner Nähe.

- Stromverbrauch berechnen und nachmessen: So viel kosten deine Haushaltsgeräte

- Echte Ökoenergie erkennen: So findest du grünen Strom, der wirklich etwas bewirkt

- Vor- und Nachteile einer Solaranlage: Diese 10 solltest du kennen

- Was kostet eine Wärmepumpe und wann amortisiert sie sich?

- Balkonkraftwerk in einer Mietwohnung: Das sind die Regeln

- Balkonkraftwerk anmelden: An diese 3 Schritte musst du denken

- "Diese Dinger halten ewig": Warum ein Startup gebrauchte Balkonkraftwerke verkauft

- Wärmepumpen-Anbieter: Das sind die Testsieger unter den deutschen Installationsbetrieben

- 8 verbreitete Heizfehler, die dich Geld kosten und Energie verschwenden