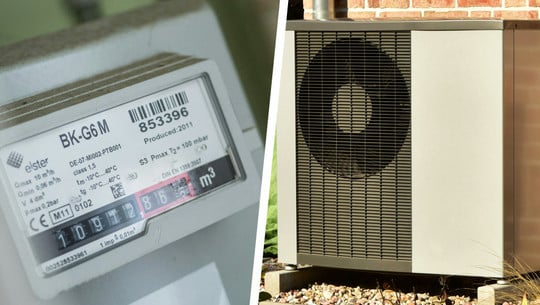

Bereits im Wahlkampf zeichnete sich ab, dass das mühsam durchgesetzte Heizungsgesetz kippen könnte. Nun will man in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD damit offenbar ernst machen. Doch ist es wirklich so einfach? Welche Folgen hätte ein GEG-Ende? Und was sollte man jetzt tun, wenn man den Umstieg auf eine Wärmepumpe plant?

Orange unterstrichene oder mit ** markierte Links sind Partnerlinks. Wenn du darüber bestellst, erhalten wir einen kleinen Anteil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.

Als Oppositionspartei hat die Union einiges dazu beigetragen, dass um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) heftig gestritten wurde und es letztlich im Januar 2024 in deutlich abgeschwächter Form in Kraft trat. Es war also nicht überraschend, als im Wahlkampf Unionspolitiker ankündigten, das Heizungsgesetz wieder abschaffen zu wollen.

Bereits Ende November etwa sagte CDU-Politiker Jens Spahn auf dem „Forum Wärmepumpe“, seine Partei wolle Teile des Gesetzes rückgängig machen und die damit verknüpfte Förderung für neue Heizungen mittelfristig abschaffen.

In der Branche stoßen die Pläne weitgehend auf Unverständnis. „Wer glaubt, dass Deutschland mit einer Renaissance von Atomkraftwerken, Verbrennerautos oder Ölheizungen zu alter Stärke zurückfindet, der verschließt die Augen vor der Realität, der sich deutsche Unternehmen längst tagtäglich stellen“, stellte der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP), Claus Fest, auf der Veranstaltung klar.

“Verantwortungslos”: Beratung über Ende des Heizungsgesetztes in den Koaltionsverhandlungen

Nun haben die Unionspartien und die SPD Koalitionsverhandlungen aufgenommen – und Unterhändler:innen schlagen Medienberichten offenbar tatsächlich eine Abschaffung des Heizungsgesetzes vor. Laut Table Media soll ein neues Gesetz eine langfristigere Betrachtung der Emissionseffizienz fokussieren. Die Heizungsförderung solle aber fortgesetzt werden.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnte, mit einer Abkehr vom GEG würden sich die potenziellen neuen Regierungsparteien vom deutschen Klimaziel für das Jahr 2030 verabschieden. “Deutschland hängt beim Klimaschutz im Gebäudebereich ohnehin hinterher – Rückschritte wären hier verantwortungslos”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zudem entstünde Chaos bei Millionen Bürger:innen, Kommunen und Unternehmen. “So etwas ist Gift für die Wirtschaft.”

Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), spricht sogar von einem “Frontalangriff auf den Klimaschutz”. Schwarz-Rot drohe damit, die anlaufende Wärmewende zu demontieren. “Effizienz und erneuerbare Wärme sind die Voraussetzung für Klimaschutz und bezahlbares Heizen. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen brauchen nun Planungssicherheit.“

Auch Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des BWP, fordert: „Wer antritt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, der muss den Unternehmen, die Zukunftstechnologien herstellen und einbauen einen sicheren Planungsrahmen geben.”

Was würde das Ende des Heizungsgesetzes bedeuten?

👉 Das Gebäudeenergiegesetz in seiner jetzigen Form sieht vor, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen – in Bestandsbauten aber erst, wenn die Städte ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen haben. Das soll Mitte 2026 oder Mitte 2028 der Fall sein.

Unterm Strich sollen ab spätestens 2029 nur noch Wärmepumpen, Fernwärme, Holzheizungen, Solarthermie, Strom-Direktheizungen und Biogas- oder Wasserstoffheizungen neu eingebaut werden. Funktionierende alte Heizungen dürfen aber mit Auflagen erstmal weiterlaufen. Ab 2045 soll nur noch klimaneutral geheizt werden, auch alte Gas- und Ölheizungen sollen also bis dahin ausgetauscht sein. Für den Heizungstausch gibt es (noch) hohe Förderungen, insbesondere für Haushalte, die noch vor 2028 von alten Öl- oder Gasheizungen umsteigen.

Und wenn das Gebäudeenergiegesetz abgeschafft würde? Rein theoretisch könnten ohne die Vorgaben des Gesetzes weiterhin unbeschränkt Gas- und Ölheizungen eingebaut werden. Heizungen also, die langfristig fossile Energieträger nutzen und die langfristig das Klima schädigen. Mit den deutschen Klimazielen wäre das aber nicht vereinbar. Und diese basieren auf einem Verfassungsgerichtsurteil und EU-Richtlinien.

„Das Gebäudeenergiegesetz kann nicht abgeschafft werden“

Dass das GEG überhaupt „zurückgenommen“ werden kann, wie Unionspolitiker ankündigten, ist also höchst unwahrscheinlich. Zwar handelt es sich um ein nationales Gesetz, doch Deutschland ist bekanntlich Teil der EU und an deren Vorgaben gebunden.

„Das Gebäudeenergiegesetz […] kann gar nicht abgeschafft werden“, sagte Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Heizung, Sanitär, Klima (ZVSHK) im Herbst in einer Mitteilung. „Es basiert in wesentlichen Teilen auf Europäischen Vorgaben.“

👉 Wahrscheinlich ist, dass das GEG reformiert und in Details verändert wird. Strittig sind vor allem bestimmte Paragraphen, etwa zur 65-Prozent-Regel. „Das Ziel klimaneutral im Gebäude zu werden, bleibt“, so Bramann. Denn dieses Ziel ist per EU-Richtlinie festgeschrieben und soll 2050 erreicht werden.

Entsprechend vage äußerte sich CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf: Man wolle vor allem neue Übergangsfristen und mehr „Technologieoffenheit“. Auch ein überarbeitetes Heizungsgesetz werde aber „das Aus für Öl- und Gasheizungen bedeuten“, in „einer überschaubaren Zeit.“ Wobei der Zeitraum im Prinzip von der EU vorgegeben ist, siehe oben.

Bislang kein ernsthafter Gegenentwurf

Über die „Technologieoffenheit“ hinaus ist bislang unklar, wie eine Alternative zum aktuellen Heizungsgesetzes aussehen könnte. Es ist möglich, dass man unter diesem Deckmantel länger bei Gas- und Ölheizungen bleiben will – und diese irgendwann mit „grünem“ Gas oder „grünem“ Öl betreiben. Letzteres hat CDU-Politiker Jens Spahn bereits explizit genannt.

Dass „grünes“ Gas (also Biomethan oder Wasserstoff) nicht in ausreichender Menge und bezahlbar zur Verfügung stehen wird, um in großem Maßstab deutsche Gebäude zu beheizen, ist längst Konsens. Ähnlich ist es beim angeblich „grünen“ Öl, dem entweder ein kleiner Anteil Öl aus regenerativen Quellen beigemischt wird oder das aufwändig synthetisch erzeugt wird.

👉 Ein ernstzunehmendes Gegenangebot der GEG-Kritiker:innen – also eine Strategie oder Technologie, die den Gebäudesektor im vorgegebenen Zeitraum klimaneutral machen könnte – fehlt bislang.

„Völlige Verunsicherung“: Erneutes Rangeln um das Heizungsgesetz könnte der Wirtschaft schaden

Ob die Wirtschaft, um die es in der Politik gerade so oft geht, sich wirklich freut, wenn man erneut am Heizungsgesetz schraubt, ist zweifelhaft: Immerhin hat man sich inzwischen auf die Vorgaben eingestellt. Der häufig zitierten Planungssicherheit wäre es nicht zuträglich, die nun wieder zurückzunehmen – und dem Vertrauen in die Politik schon gar nicht. „Aus unserer Sicht wäre das ein fatales Signal“ sagt Thomas Zwingmann, Leiter der Gruppe Energie und Klima bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gegenüber Utopia. Er warnt vor „völliger Verunsicherung am Markt.“ Fachleute befürchten, dass die wichtige Heizungsbranche zumindest eine Stück weit einbrechen könnte.

„Kostenfalle“: Gas- und Ölheizungen werden sowieso teurer

Auch die Finanzen vieler Haushalte könnten unter einer Reform des GEG leiden und zwar sowohl kurz- als auch langfristig: Die Förderung sieht – je nach Zeitpunkt des Heizungstausches, Heizungsmodell und Einkommen – vor, dass der Staat zwischen 30 und 70 Prozent der Investitionskosten für eine klimafreundlichere Heizung trägt. Nur so ist die Umstellung auf Wärmepumpen für viele Haushalte überhaupt finanzierbar.

Die Union wollte zumindest im Wahlkampf stattdessen auf den steigenden CO2-Preis als Anreiz für den Heizungstausch setzen. „Das lässt die Leute in eine Kostenfalle laufen,“ kritisierte der Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) Martin Sabel gegenüber Table.Briefings. Ein gemeinsames Paper des Paritätischen und des Öko-Instituts warnt: Damit der CO2-Preis allein dieselbe Klimawirkung hätte wie das Heizungsgesetz, müsste er auf 524 Euro pro Tonne CO2 ansteigen – was fast eine Verdopplung des Gaspreises zur Folge hätte.

Sowieso müssen Eigentümer:innen, die jetzt noch neue Gas- oder Ölheizungen einbauen, mittelfristig mit hohen Kosten für den Betrieb rechnen. Der steigende CO2-Preis wird diese Brennstoffe in den kommenden Jahren deutlich teurer machen. Der CO2-Preis wird ab 2027 frei am Markt für europäische Emissionszertifikate gebildet und vermutlich sprunghaft ansteigen. Prognosen gehen dann von 100 bis 300 Euro pro Tonne CO2 aus. 2025 liegt er bei 55 Euro pro Tonne.

Niedrige Strompreise statt staatlicher Förderung?

Allein schon, um die Haushalte vor hohen Kosten zu schützen, wäre es sinnvoll, sie beim Umstieg auf klimafreundlichere und langfristig günstigere Heizformen zu unterstützen. „Der alleinige Verweis auf den europäischen Emissionshandel wird da nicht reichen“, sagt Dr. Björn Schreinermacher, Leiter Politik beim BWP gegenüber Utopia.

„Ein stimmiges Konzept setzt Maßnahmen bei den Energiekosten, bei der Förderung und im Gebäudeenergiegesetz voraus.“

Dr. Björn Schreinermacher, Leiter Politik beim BWP

Der Experte schlägt vor, eine Kürzung bei der Förderung durch einen niedrigeren Strompreis zu kompensieren. Sprich: Der Betrieb würde günstiger werden. Der Strompreis dürfte Expert:innen zufolge maximal 2,5-mal so hoch sein wie der Gaspreis, damit Wärmepumpen ohne Förderung wirtschaftlich sind. Tatsächlich wollen Union und SPD niedrigere Strompreise.

Das wäre ein großer Anreiz: Für Gaskund:innen werden die Netzentgelte pro Haushalt immer höher, je mehr Haushalte sich aus diesen Netzen verabschieden. Und auch, wenn perspektivisch Wasserstoff zum Erdgas gemischt wird, wird es erstmal teurer.

👉 Einerseits sieht es also so aus, als würde an der Wärmepumpe für viele Haushalte mittelfristig sowieso kein vernünftiger Weg vorbei führen – selbst, wenn sich Anreize und Fristen mit dem GEG unter einer neuer Regierung ändern. Laut einer Umfrage heizen längst nicht nur „grüne“, sondern auch konservative Haushalte mit Wärmepumpe, weil sie damit Heizkosten sparen können.

Andererseits: Ob die Aussicht auf langfristig günstige Betriebskosten reicht, um genügend Bürger:innen davon zu überzeugen, in eine neue Wärmepumpe zu investieren, wenn kein Gesetz sie zum Austausch drängt?

„Die Entwicklung wird sich nicht zurückdrehen lassen“

Energieexperte Zwingmann von der Verbraucherzentrale NRW ist optimistisch, dass sich der Trend zur Wärmepumpe fortsetzen wird, auch wenn politische Signale diesen nicht stützen. „Es spricht sich herum, dass das eine gute Heizmöglichkeit ist und dass sie sich für sehr viele Gebäude eignet.“ Je mehr (gute) Erfahrungen die Installationsbetriebe damit machen, desto effizienter werde der Einbau.

„Die Entwicklung wird sich nicht zurückdrehen lassen.“

Thomas Zwingmann, Leiter der Gruppe Energie und Klima bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

👉 Man könnte also sagen: Egal, wie das Gebäudeenergiegesetz künftig ausgestaltet wird, sorgen müssen sich mittelfristig vor allem diejenigen Verbraucher:innen, die bei Gas und Öl bleiben und zukünftig mit steigenden Preisen rechnen müssen.

Wer kann, sichert sich am besten jetzt noch Fördermittel

Gegenüber dem Spiegel äußerte kürzlich eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, die vorhandenen Fördermittel seien “auskömmlich”. Das gilt aber nur so lange, bis eine neue Haushaltsplanung steht.

Im Dezember 2024 und Januar 2025 stellten deutlich mehr Menschen einen Förderantrag für Wärmepumpen gestellt als im Rest des Jahres 2024 – vermutlich auch aus Sorge um ein baldiges Ende der Förderung. Wer aktuell vor der Entscheidung für eine neue Heizung steht, sollte tatsächlich möglichst schnell sein, um sicher von der derzeitigen staatlichen Förderung zu profitieren.

Dennoch warnt Energieexperte Zwingmann von der Verbraucherzentrale NRW: Bei Wärmepumpen ist es wichtig, dass sie genauestens geplant und korrekt eingebaut und eingestellt werden. „Von einer Wärmepumpe, die nicht vernünftig eingebaut ist, hat man nicht viel.“

👉 Die ersten Informationen aus den Koalitionsverhandlungen lassen vermuten, dass die Förderbedingungen zumindest dieses Jahr noch stabil bleiben werden. Wer also weiß, dass ein Heizungstausch ansteht, sollte die Planung jetzt starten – aber sorgfältig und in Ruhe. Und im Idealfall dennoch zügig genug, dass man die aktuelle Förderung noch mitnehmen kann.

Zusatztipp der Redaktion: Es kann schwierig sein, einen Fachbetrieb für die Installation einer Wärmepumpe im Umkreis zu finden. Dann können Portale wie Aroundhome oder Heizungsfinder sinnvoll sein. Dort bekommst du unverbindliche Angebote von verschiedenen Installationsbetrieben in deiner Nähe.

Erstellt mit Material der DPA

** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.War dieser Artikel interessant?

- Jedes Mal Eco-Programm – wann kann das der Spülmaschine schaden?

- Black Friday: Warum die vermeintlichen Schnäppchen oft teurer sind, als sie scheinen

- Zukunftsorientiertes Handeln von Unternehmen – darauf kommt es an

- Produktwege verstehen: vom Rohstoff zum Produkt

- So diskutierst du mit Menschen, denen die Klimakrise egal ist

- 10 Tipps, was du gegen Mikroplastik tun kannst

- Umweltneutrale Geschäfte: Das Einkaufen nachhaltiger gestalten

- Öko-Perfektionismus nervt: Du musst nicht alles richtig machen, um das Klima zu schützen

- Torffreie Blumenerde: Warum „torffrei“ wichtig ist plus gute Alternativen