Die Energiewende läuft, doch ein Problem bremst: Mal gibt es so viel Sonnen- und Windenergie im Netz, dass man Anlagen abstellen muss. Mal zu wenig, um alle Haushalte mit Strom zu versorgen. Während manche Parteien Angst vor „Dunkelflauten“ schüren, ist die Lösung längst im Aufbau – und zwar rasend schnell.

Der Ausbau von Sonnen- und Windenergie kommt gut voran in Deutschland: Der stetige Zubau sorgt dafür, dass mittlerweile knapp 60 Prozent des deutschen Strombedarfs durch Erneuerbare gedeckt wird.

Der Ausbau der Erneuerbaren läuft sogar so gut, dass die restliche Strom-Infrastruktur nicht mithalten kann. Die ist noch darauf ausgelegt, dass relativ konstant Strom ins Netz gespeist und wieder verbraucht wird. Wind- und Solarkraft erzeugen aber naturgemäß schwankende Strommengen: Bei Wind und Sonnenschein speisen sie viel Strom ins Netz ein, bei Windstille und bedecktem Himmel wenig.

Dabei ist die berüchtigte „Dunkelflaute“ keineswegs ein Argument gegen die Energiewende, wie manche gern behaupten. Denn für das Problem der schwankenden Stromerzeugung gibt es längst Lösungsansätze.

„Batterie-Tsunami“: Batteriespeicher boomen

Den Stromverbrauch ein Stück weit daran anzupassen, ist ein Ansatz (Stichwort: Flexible Stromtarife), doch alleine reicht er nicht aus. Wer jetzt sofort das E-Auto laden oder Wäsche waschen muss, wartet damit nicht, bis wieder mehr Strom im Netz ist.

Damit also trotz der schwankenden Strommenge alle zu jedem Zeitpunkt mit ausreichend Strom versorgt sind, braucht weitere Energiequellen – Back-Up-Kraftwerke, die bei Bedarf hochgefahren werden können. Geplant sind Gas-Kraftwerke, die irgendwann klimaneutral mit grünem Wasserstoff laufen sollen. Das ist Ansatz Nummer zwei.

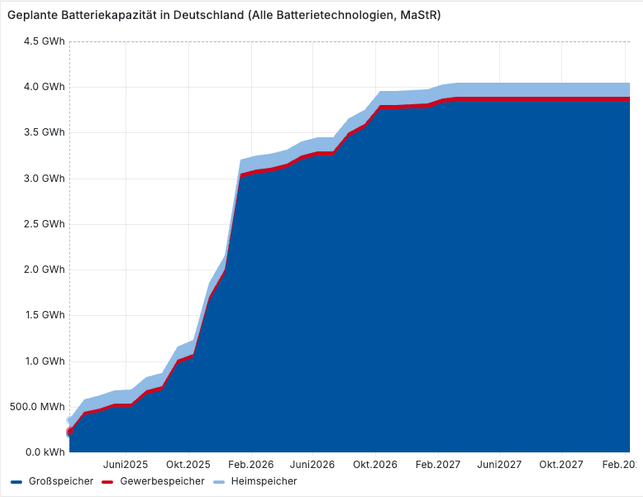

Der dritte Ansatz: Strom speichern, wenn viel davon da ist und ihn dann nutzen, wenn weniger produziert wird. Hier kommen Strom-Großspeicher ins Spiel. Solche Batteriespeicher entstehen gerade in rasendem Tempo überall in Deutschland. Genau wie bei der Solarenergie übertrifft das Tempo hier längst sämtliche Prognosen.

Laut PV Magazin liegen bei den Netzbetreibern derzeit tausende Anschlussanfragen für Batteriespeicher mit insgesamt weit über 200 Gigawatt (GW) Kapazität. Derzeit installiert sind laut Marktstammdatenregister rund zwei GW. Milliarden an Investitionen fließen derzeit in den Ausbau der Batteriespeicher, auch Energiegroßkonzerne wie Vattenfall und RWE steigen in das Geschäft ein.

„Man kann absolut von einem Boom sprechen, was Batteriespeicher angeht – auch Großspeicher“, sagte Claudia Kemfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), kürzlich im ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus. Noch deutlicher formuliert es die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Simone Peter, im Handelsblatt: „Es kommt jetzt der Batterie-Tsunami.“

„Reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energien.“

Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien sei „alleine nicht ausreichend für eine erfolgreiche Energiewende“, sagt Unternehmer Christoph Ostermann. Er hat einst das Batteriespeicher-Unternehmen Sonnen gegründet und schließlich verkauft. Nun setzt er mit seiner neuen Firma Green Flexibility ganz auf Großspeicher. Die Rede ist von hunderten Millionen Euro Investment und Parks mit rund acht GW Leistung, die überall in Deutschland entstehen sollen.

Ostermann erklärt in wenigen Worten, warum Batteriespeicher gerade das nächste große Ding in Sachen Energiewende sind:

„Einfach gesagt: Sie speichern Strom in Zeiten der Überproduktion und speisen ihn bei Bedarf wieder ins Netz ein, um das Netz zu stabilisieren. Das reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energien.“

Der Detailblick zeigt, wie Speicher helfen, gleich mehrere Probleme auf einmal zu lösen:

- Sie können schwankende Strommengen ein Stück weit ausgleichen und helfen, die Netze zu stabilisieren – und eine kontinuierliche Stromversorgung zu sichern. Wenn man davon ausgeht, dass Heizung und Mobilität zunehmend elektrisch funktionieren (sprich: mittels Wärmepumpen und E-Autos), wird dies immer wichtiger.

- Wenn man in Zeiten, in denen wir besonders viel Strom verbrauchen („Spitzenlasten“), zumindest einen Teil der Nachfrage aus Speichern decken kann, braucht man dafür weniger teure Kraftwerke plus entsprechende Infrastruktur hochzufahren – oder zu bauen. Wenn dadurch weniger fossiles Gas verbrannt wird, profitiert auch das Klima.

- Vom Ausbau der Großspeicher können also auch die Bankkonten von Haushalten und Industrie profitieren: Erneuerbare Energien sind an der Strombörse längst sehr viel günstiger als Gas und Kohle. Wird momentan bei Dunkelflauten mehr fossile Energie gebraucht, ist das sehr teuer. Batteriespeicher sind zwar auch nicht kostenlos, doch gespeicherter erneuerbarer Strom ist günstiger, als Kohle- und Gaskraftwerke laufen zu lassen oder Atomstrom zu importieren.

- Und wenn nicht zu wenig, sondern zu viel erneuerbarer Strom im Netz ist? Derzeit müssen Solaranlagen an sonnigen Tagen und während wenig Strom verbraucht wird, regelmäßig daran gehindert werden, Strom ins Netz zu speisen („Abregelung“). Denn zu viel Stromangebot kann die Netze ebenso überlasten wie zu viel Stromnachfrage. Für die Anlagenbetreiber kann es also attraktiv sein, den überschüssigen Strom einfach zu speichern und später einzuspeisen.

Energiespeicher wirtschaftlich immer attraktiver

Bleibt festzuhalten: Batteriegroßspeicher „übernehmen eine zentrale Rolle in der Stromversorgung“, so Ostermann. Der Unternehmer weist darauf hin, dass laut der Internationalen Energieagentur Batteriespeichersysteme bis 2050 eine der wichtigsten Flexibilitätsquellen sein werden.

Warum also fangen wir eigentlich jetzt erst an, Großspeicher zu bauen? „Bis vor einigen Jahren waren Batteriespeicher noch deutlich teurer,“ erklärt Ostermann. „Wir sprechen von einem Preisverfall in den letzten Jahren von 2000 Dollar pro kWh auf unter 100 Dollar.“ Damit wurden der Bau der Speicher und entsprechende Investitionen wirtschaftlich attraktiv. „Und das ohne Förderungen, welche es übrigens für Großspeicher noch nie gab“, so Ostermann. Ein berechtigter Seitenhieb auf die stark subventionierte fossile und Kernenergiebranche.

Flächenversiegelung vermeiden

Dazu kommt, dass Batteriespeicher erst seit 2024 im Außenbereich genehmigungsrechtlich „privilegiert“ sind. Sie dürfen auch auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden. „Das ist wichtig, da wir ein Grundstück benötigen, das nah an Umspannwerken liegt“, erklärt Ostermann.

Pflastert Deutschland jetzt also seine Felder mit riesigen Batteriespeichern zu? Tatsächlich brauchen die Speicher gar nicht so viel Platz: Für einen Speicher mit einer Leistung von zehn Megawatt (MW) und einer Kapazität von 20 Megawattstunden (MWh) braucht man etwa 1000 bis 1500 Quadratmeter Platz, rechnet Ostermann vor. Das entspricht grob zwei Einfamilienhaus-Grundstücken. Rein rechnerisch könnte ein solcher Speicher knapp 2.000 deutsche Durchschnittshaushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Ein Gaskraftwerk mit vergleichbarer Leistung braucht da deutlich mehr Platz und Aufwand.

Ostermann ergänzt: „Speicher werden bewusst an bestehenden Umspannwerken oder bereits versiegelten Flächen wie Gewerbegebieten errichtet, um zusätzliche Flächenversiegelung zu vermeiden.“

Batteriespeicher sind nur ein Baustein der Energiewende

Wie viele Batteriespeicher Deutschland braucht oder: Wie viel Energie wir in Zukunft speichern müssen, um ein stabiles Stromnetz, eine gesicherte Stromversorgung und Unabhängigkeit von fossilen Energien zu erreichen – da kann sich niemand richtig festlegen. Zwar kursieren diverse Zahlen, etwa jene von 104 GWh Kapazität im Jahr 2030, die das Forschungsinstitut Fraunhofer ISE errechnet hat. Das Bundeswirtschaftsministerium argumentiert, Mengenziele für Stromspeicher seien gar nicht sinnvoll, denn welche „Flexibilitätsoptionen“ in Zukunft zum Einsatz kommen, solle „der Markt entscheiden“.

Auch Ostermann sagt: Trotz aller Wichtigkeit von Batteriespeichern müsse man „das große Ganze“ im Auge behalten. Damit meint er die einzelnen Puzzlesteine der Energiewende, also Erzeugung, Speicherung, Verbrauch, Ausbau der Stromnetze und die Flexibilisierung des gesamten Systems. „Nur wenn die Gesamtheit ausgeglichen ausgebaut und insbesondere aufeinander abgestimmt ist, kann es funktionieren.“

- "Völlige Verunsicherung", "Gift für die Wirtschaft": Was passiert, wenn das Heizungsgesetz kippt?

- Die Wärmepumpen-Förderung wackelt: Jetzt noch schnell zuschlagen?

- "Diese Dinger halten ewig": Warum ein Startup gebrauchte Balkonkraftwerke verkauft

- Balkonkraftwerk anschließen: So installierst du die Mini-PV-Anlage

- Wärmepumpen-Lebensdauer: Damit kannst du rechnen

- Balkonkraftwerk-Rechner: So viel kannst du sparen

- Wärmepumpen-Lügen: Die Wahrheit hinter 9 verbreiteten Mythen

- Ist eine Wärmepumpe im Altbau sinnvoll? Experte rät zu 50-Grad-Test

- Echte Ökoenergie erkennen: So findest du grünen Strom, der wirklich etwas bewirkt