In Deutschland ist man stolz auf das eigene Recyclingsystem. Unter anderem Kunststoffverpackungen und -flaschen können wir fürs Recycling abgeben. Doch wie effizient ist das Kunststoffrecycling in Deutschland wirklich? Ein Überblick.

In der Gelben Tonne oder am Pfandautomaten gesammelte Kunststoffverpackungen und -flaschen werden in Deutschland recycelt. Doch wie effizient ist das Kunststoffrecycling hierzulande und werden aus den Rohstoffen tatsächlich neue Flaschen, Verpackungen und Co.?

Wie viel Müll gibt es in Deutschland?

2021 haben Industrie und Haushalte in Deutschland 12,4 Millionen Tonnen Kunststoff verbraucht; das geht aus den aktuellsten Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) hervor. Nicht alles davon wurde zu Müll – aber doch einiges: Laut Amt fielen im selben Zeitraum 6,3 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an. Die häufigsten Kunststoffarten waren Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylenterephthalat (PET) und Polystyrol (PS).

Der größte Anteil der Abfälle (circa 5,67 Millionen Tonnen) seien Post-Consumer-Abfälle. Sie entstehen bei Verbraucher:innen, etwa in Haushalten und Büros. Auch Müll aus diversen Dienstleistungen – z.B. Rohrmontagen, oder Fußbodenverlegung – zählt dazu. Der Rest stammt aus der Industrie. All diese Abfälle wurden dem Kunststoffrecycling zugeführt, wie das in Deutschland funktioniert, schildert der folgende Absatz.

Was mit Plastikmüll passiert: Die Zahlen

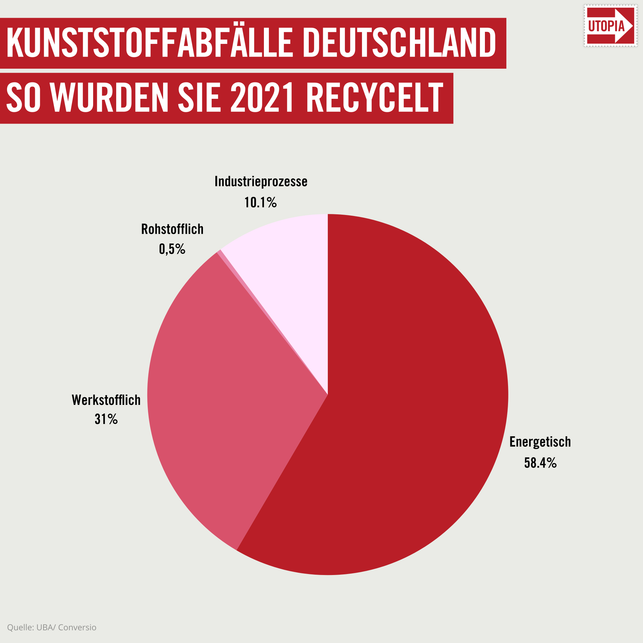

Die Abfälle wurden dem UBA zufolge 2021 wie folgt verwertet:

- 3.684.000 Tonnen wurden energetisch recycelt. Das heißt, der Müll wird verbrannt – dabei entsteht Wärmeenergie, aus der anschließend Strom gewonnen oder mit der geheizt wird (als Fernwärme).

- 1.955.000 Tonnen wurden werkstofflich recycelt. Das heißt, die Kunststoffabfälle werden sortiert, nach Sorten getrennt, gewaschen und zu Rezyklat gemahlen. Dabei bleibt die chemische Struktur der Kunststoffe erhalten, jedoch hat das Rezyklat in der Regel eine geringere Qualität.

- 26.000 Tonnen wurden rohstofflich recycelt. Dieses Verfahren umfasst thermochemische Verfahren wie die Pyrolyse, bei denen die Polymerketten aufgespalten und Rohstoffe zurückgewonnen werden. Diese Methode befindet sich noch in der Entwicklung und wird wegen des hohen Energieaufwands selten genutzt.

- 639.000 Tonnen fielen als Nebenprodukt bei der Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen an und wurden in den Herstellungsprozess zurückgeführt.

Kunststoffrecycling in Deutschland: Wie gut ist es wirklich?

Laut UBA werden Kunststoffe also mehr oder weniger vollständig wieder verwertet. Weniger als ein Prozent des Mülls würde deponiert. Die Auswertung bezieht sich dabei auf eine Studie des Marktforschungsinstituts Conversio, deren Zahlen sich leicht von denen des UBA unterscheiden. Die Studie beleuchtet jedoch noch genauer, was tatsächlich mit dem Post-Consumer-Müll passiert.

Zur stofflichen Verwertung (also werkstoffliche und rohstoffliche, hier: 2,47 Millionen Tonnen) zählen demnach auch Müll-Exporte ins Ausland (0,38 Millionen Tonnen) – außerdem werden immerhin 0,6 Millionen Tonnen aussortiert und gelangen so doch noch in die Verbrennung. Auch ein kleiner Teil des entstandenen Rezyklats werde exportiert (0,19 Millionen Tonnen) und nicht in Deutschland für die Produktion neuer Kunststoffe genutzt.

Da stellt sich die Frage: Ist das alles wirklich Recycling?

Das ist Definitionssache. Der NABU bezieht sich auf dieselben Zahlen wie das UBA, zählt Verbrennung aber nicht zum Kunststoffrecycling. Ist man noch strenger und zählt auch Exporte in andere Länder beziehungsweise später aussortiere Mengen nicht dazu, sinkt der Wert weiter.

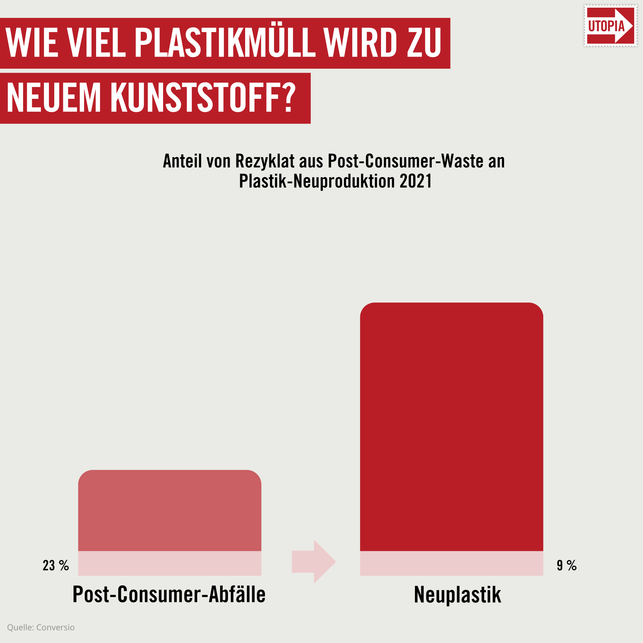

Von dem Kunststoffmüll, der durch Endverbraucher:innen anfällt, wird also nur ein kleiner Teil tatsächlich zu neuem Kunststoff wiederverwendet. 2021 waren es 1,27 Millionen Tonnen – von 5,44 Millionen Tonnen Post-Consumer-Waste, schreibt Conversio. Das sind 23,35 Prozent. Neu produziert wurden im selben Jahr 14,04 Millionen Tonnen Plastik. Hier macht der Anteil von recyceltem Kunststoff aus dem Müll von Verbraucher:innen also nur 9,05 Prozent aus.

Müll verbrennen: Nachhaltige Energiegewinnung?

Verbrennt man Müll, muss man ihn nicht deponieren, außerdem gewinnt man Strom oder Heizenergie. Das klingt nachhaltig – geht aber auch mit hohem Energie- und Materialverlust einher. Nicht alle Schadstoffe, die dabei entstehen, können in Müllverbrennungsanlagen gefiltert werden, zudem wird bei der Verbrennung CO2 freigesetzt.

Rohstoffliche und werkstoffliche Verwertung gelten als nachhaltig, weil weniger neuer Kunststoff produziert werden muss, wenn stattdessen Rezyklat zur Herstellung genutzt werden kann. Und Plastik zu produzieren ist klimaschädlich – unter anderem, weil es auf Erdöl basiert, welches gefördert, transportiert und raffiniert werden muss, was Methan freisetzt und viel Energie verbraucht.

Was heißt das in Zahlen? Eine Studie von Forschenden der ETH Zürich zeigte 2021, dass Recycling nur einen kleinen Anteil an den Emissionen hat, die durch die Plastikindustrie entstehen. Sie erschien im Fachjournal Nature Sustainability. Im Umkehrschluss bedeutet das: Recycelt man Kunststoff statt neuen zu produzieren, spart dies Emissionen ein.

Eine andere Studie des schwedischen Umweltwissenschaftlers Karl Hillman von 2015 nennt einen konkreten Wert. Sie untersuchte das Kunststoffrecycling in Dänemark, Norwegen und Schweden und kommt zum Schluss, dass durch Recyclingkunststoff circa ein Drittel der Emissionen wegfällt, die bei der Produktion von Neuplastik entstehen.

Die Herausforderungen bei Rezyklat

Kunststoffe wiederzuverwenden ist also prinzipiell sinnvoll. Doch rohstoffliches Recycling ist aktuell noch zu energieintensiv, um in der Breite genutzt zu werden. Werkstoffliches Recycling ist zwar etabliert, aber lässt sich nicht auf alle Kunststoffe anwenden. Besteht eine Verpackung zum Beispiel aus verschiedenen Kunststoffarten (Verbundstoffe), ist es oft schwer bis unmöglich, diese wieder zu trennen.

Wird Kunststoffmüll falsch entsorgt, ist er schwerer zu sortieren – das kann die Qualität des Kunststoff-Rezyklats beeinträchtigen. Auch die Farbe des Kunststoffs spielt eine Rolle: Aus einer dunklen Plastikverpackung kann nur dunkles Rezyklat gewonnen werden. Viele Rezyklate erfüllen nicht die höchsten Anforderungen an Haltbarkeit und Optik, was ihre Nutzung einschränkt. Diese Gründe tragen dazu bei, dass der Einsatz noch nicht sehr verbreitet ist.

2021 wurden laut Conversio 1,65 Millionen Tonnen Rezyklat zur Fertigung von Kunststoffprodukten in Deutschland eingesetzt. Nur 11,7 Prozent des Neuplastiks in der Kunststoffverarbeitung wurden damit ersetzt.

Diverse Regelungen sollen diese Quote bald erhöhen: Vor kurzem wurde etwa per EU-Verordnung beschlossen, dass Hersteller neuem Kunststoff ab 2030 bestimmte Mengen Rezyklat beimengen müssen. Je nach Sorte und Verwendungszweck sind bis zu 35 Prozent vorgesehen. Kritiker:innen befürchten jedoch, dass bis dahin nicht genug qualitativ hochwertiges Rezyklat auf dem Markt sei.

Außerdem müssen EU-Staaten eine Plastikabgabe zahlen. Deutschland hat den Betrag (0,80 Euro pro Kilogramm nicht recycelten Plastikmülls) bisher aus dem Staatshaushalt gezahlt. Ab 2025 will Deutschland eine „Plastiksteuer“ einführen. Die Bundesregierung hat angekündigt, diese auf Unternehmen umlegen zu wollen. Dies könnte ebenfalls einen Anreiz liefern, mehr Rezyklat zu nutzen – oder die Firmen geben die Kosten an Kund:innen weiter.

PET: Wie gut ist Kunststoffrecycling bei Flaschen in Deutschland?

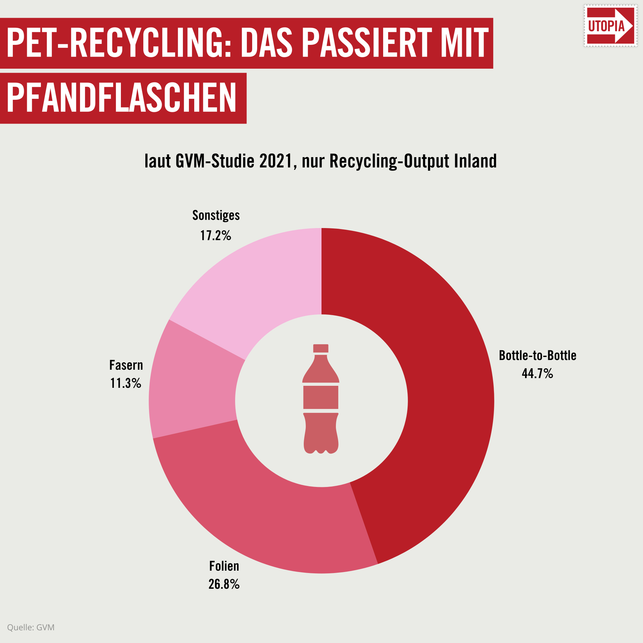

Auch Pfand-Systeme können die Qualität von Rezyklat erhöhen. In Deutschland gibt es etwa ein Pfand-System für PET-Flaschen. Dadurch wird PET-Kunststoff sortenrein gesammelt, und kann dadurch gut wiederverwendet werden.

Laut einer neuen Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) werden 2021 circa 98,7 Prozent der bepfandeten Flaschen in Deutschland dem Kreislauf wieder zugeführt, zum Beispiel indem Verbraucher:innen die Verpackungen an Pfandautomaten abgeben – dieser Teil des Kunststoffrecyclings funktioniert also sehr effizient. Aus den Flaschen werden Flakes gewonnen, doch nur aus circa 45 Prozent des gewonnenen Recycling-PETs werden neue Flaschen. 27 Prozent wird zu Folien und 11 Prozent zu Fasern downgecycelt. Ein Teil der Flaschen wird nicht recycelt, sondern zum Beispiel verbrannt. Eine gewisse Menge im- und exportieren die Betriebe auch. Es handelt sich also nicht um einen geschlossenen Kreislauf – auch hier geht Material verloren und Hersteller von Recycling-PET-Flaschen müssen der Produktion viel neuen Kunststoff zuführen.

Fazit

Trotz Kunststoffrecycling haben wir in Deutschland ein Plastikmüllproblem. Um dieses zu beheben, müssten wir zum einen weniger Plastikmüll produzieren. Dieser entsteht vor allem durch Verbraucher:innen. Den größten Hebel hat trotzdem die Industrie, die unter anderem Verpackungen neu denken müsste.

Zum anderen müsste man das Kunststoffrecycling weiter verbessern. Aktuell ist Neuplastik billiger als Rezyklat und Herstellern fehlt der finanzielle Anreiz, Verpackungen vermehrt daraus zu produzieren oder sie leicht recyclebar zu gestalten. Hier müsste die Politik nachbessern.

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: Deutschland exportiert beispielsweise immer weniger Plastikmüll. Laut Daten des Statistischen Bundesamts hat die Exportmenge bis 2022 innerhalb von zehn Jahren um 51 Prozent abgenommen – und ist auf 0,745 Millionen Tonnen gesunken. Ein Grund dafür seien Einfuhrbeschränkungen bestimmter asiatischer Länder für Plastikmüll. Müllexporte sind problematisch – denn auch wenn einige Länder den Abfall aus finanziellen Gründen annehmen, heißt das nicht, dass er dort optimal recycelt wird. Der Müll landet teils in der Natur oder wird illegal verbrannt.

Verwendete Quellen: UBA, NABU, BVSE Conversio, GVM, Destatis, Nature Sustainability, „Climate Benefits of Material Recycling“ (Hillman-Studie)

** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.