Windstille und Nebel bescheren Deutschland immer mal wieder eine „Dunkelflaute“, vor allem im Winter. Die Folge: Die Strompreise steigen. Warum das so ist, wie sich das ändern lässt und warum wir eigentlich über das falsche Thema reden.

Im Herbst 2025 hat Deutschland wieder erlebt, was in der Energiewirtschaft als Dunkelflaute gilt: Zeiten, in denen weder Windräder noch Solaranlagen genug Strom liefern. Nicht so ausgeprägt wie 2024, wo zwischen dem 5. und dem 7. November sowie dem 11. und 12. Dezember die Strompreise pro Megawattstunde zeitweise auf über 300 Euro, in der Spitze sogar über 900 Euro stiegen (Jahresdurchschnitt 2024: 79 Euro). Aber dennoch eine Dunkelflaute.

Dunkelflauten sorgen nicht nur für hitzige Diskussionen über die Preise, sondern auch über Versorgungssicherheit, Netzstabilität und angebliche Blackouts.

Was ist eine Dunkelflaute?

Als Dunkelflaute bezeichnet man eine Wetterlage, in der über mehrere Stunden oder Tage kaum Wind weht und die Sonne wenig oder gar nicht scheint. „Während einer ausgeprägten Dunkelflaute ist die Stromerzeugung von Photovoltaik und Wind extrem niedrig“, sagt Energiewirtschaftsexperte Prof. Dr. Felix Müsgens von der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. „Dieses extrem niedrige Angebot führt zu Preisspitzen auf dem Großhandelsmarkt für Strom.“

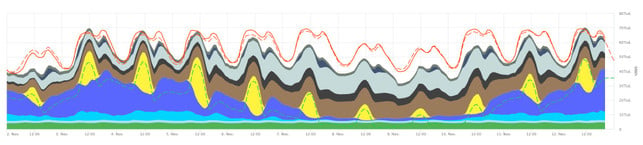

Denn in dieser Zeit müssen andere, teurere Energiequellen einspringen, um die Lücke zu füllen. Man kann das auf der Informationsplattform smard.de schön sehen:

Die kombinierte Einspeisung aus Wind- und Solarstrom kann demnach in Dunkelflauten-Stunden auf wenige Gigawatt fallen – im schlimmsten Fall auf weniger als ein Prozent der installierten Erneuerbaren-Leistung von rund 190 Gigawatt (November 2025). Solche Flauten treten regelmäßig auf, meist nur über einige Stunden. Studien gehen davon aus dass es in Deutschland zwei Mal pro Jahr Dunkelflauten gibt, die länger als 48 Stunden anhalten.

Das alles passiert, ohne dass es gleich zum „Blackout“ kommt. Die Bundesnetzagentur merkte für den Winter 2024 an: „In diesem Winter gab es schon drei Dunkelflauten. Hätten die Medien nicht darüber berichtet, hätte wahrscheinlich niemand etwas bemerkt.“

Wie stark war die Dunkelflaute 2025?

Zwischen Ende September und Anfang November 2025 gab es mehrere Phasen mit schwacher Erzeugung aus Wind und Sonne, vor allem in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Last im Stromnetz besonders hoch war. Die fehlende Leistung wurde fast vollständig durch Gas- und Kohlekraftwerke sowie Stromimporte ersetzt. Lang andauernde Dunkelflauten wie im Dezember 2024, als der Anteil der Erneuerbaren zeitweise nahe null lag, traten 2025 nicht auf.

Das Problem war also nicht die Versorgungssicherheit – sondern der Preis.

Energieökonomin Prof. Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ordnet ein:

„Kurzfristige Flauten lassen sich im heutigen Stromsystem gut abfedern – durch europäische Stromverbünde, flexible Kraftwerke, Speicher und Lastmanagement. Selbst bei windarmen Tagen stehen ausreichend Reserven bereit.“

Warum macht die Dunkelflaute den Strom teuer?

Zur Kompensation der Versorgungslücke bei Dunkelflauten springen primär die Gas- und Kohlekraftwerke sowie Importe ein.

- Gaskraftwerke: Sie sind flexibel und reagieren schnell, sind aber die teuersten Kraftwerke.

- Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke: Werden zur Deckung der Grund- und Mittellast hochgefahren.

- Importe: Bei Engpässen importiert Deutschland Strom aus Nachbarländern (z.B. Frankreich, Skandinavien).

In der sogenannten Merit-Order, nach der Kraftwerke am Strommarkt eingesetzt werden, bestimmen die Gaskraftwekte in solchen Situationen den Preis. Auf dem sogenannten Day-Ahead-Markt steigen die Preise in den betroffenen Stunden teils stark an. Strom wird also kurzfristig deutlich teurer, ohne dass ein Engpass im Netz besteht.

Wichtig: Die Teuerung betrifft nur Einkäufer von Börsenstrom – nicht aber private Kund:innen, ausgenommen solche mit dynamischen und variablen Stromtarifen.

Die Dunkelflaute ist in erster Linie ein Preisrisiko, kein Blackout-Risiko. Müsgens erklärt: „Die Preisspitzen signalisieren eine Knappheit – ein wichtiges Signal für die Marktakteure: Zum einen werden Investitionen in Erzeugung, insbesondere gesicherte Leistung, wirtschaftlicher, wenn die Preise hoch sind. Zum anderen werden dann auch Investitionen in Flexibilität wirtschaftlicher, dies gilt sowohl für Speicher als auch für Nachfrager.“ Mit dynamischen Stromtarifen können private Haushalte sogar profitieren, wenn sie ihren Strombedarf verschieben.

Warum mehr Ökostrom trotzdem zur Lösung gehört

Oft heißt es: Wenn Sonne und Wind nicht liefern, zeige das die Grenzen der Energiewende. Tatsächlich ist das Gegenteil richtig. Je mehr erneuerbare Energie in Summe im System vorhanden ist, desto geringer sind die Phasen, in denen teuer fossile Kraftwerke einspringen müssen. Der Schlüssel liegt in der Flexibilität des Gesamtsystems – also in Speichertechnologien, smarter Steuerung und grenzüberschreitendem Stromaustausch.

Mehr Photovoltaik und Windkraft reduzieren langfristig nicht nur den durchschnittlichen Strompreis, sondern auch die Abhängigkeit von fossilen Importen. Mit dem Ausbau von Batterien, Wasserstoffspeichern und Demand-Response-Systemen lassen sich Dunkelflauten künftig besser ausgleichen – wenn der Netzausbau mithält. Dafür braucht es politische Rahmenbedingungen, die Investitionen in flexible Kapazitäten und Netze erleichtern, anstatt sie auszubremsen.

Dunkelflaute: Was lernen wir daraus für unser Energiesystem?

„Dunkelflauten“, in denen weder Solar- noch Windkraft ausreichend Energie liefern, stellen eine Herausforderung für die Energiewende dar. Sie zeigen aber auch:

- Der Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze muss intensiver und schneller betrieben werden. Nur so ist es möglich, Strom besser von Produktionsstandorten zu den Verbraucher:innen zu bekommen. Darauf weisen auch etliche Energieversorger immer wieder hin. Die Politik müsste die Stromnetze zudem stärker auf europäische Kooperation ausrichten.

- Dass Strom in Dunkelflauten teurer wird, ist kein Preisproblem der erneuerbaren Energien: Es sind ja eben Kohle und Gas, die teurer sind – und sich damit zu den eigentlichen Strompreistreibern machen. Dunkelflauten mit Preissteigerungen zeigen nur, dass wir eigentlich noch mehr Ökostrom brauchen und eine darauf ausgelegte Netzinfrastruktur – s.o.

- Wir brauchen aber auch eine klügere Verwendung von Energie. Noch immer laufen zum Beispiel größere Haushaltsverbraucher wie Wallboxen nach dem Prinzip Zufall, dabei sind viele bereits mit smarter Technik ausgestattet und könnten automatisiert dann arbeiten, wenn Strom reichlich vorhanden und günstig ist. Dies gilt in gewissen Grenzen auch für energieintensive Industrien.

- Es sind vor allem Speichertechniken, die fehlen. Denn die Gesamtmenge an Strom reicht eigentlich, sie muss nur zeitlich anders verteilt werden können. Was wir also dringend brauchen, sind vor allem mehr Lösungen, um Energie zu speichern. Daran wird tatsächlich mit Hochdruck gearbeitet – aber wir könnten längst weiter sein, wenn uns nicht immer wieder „Brückentechnologien“-Scheindiskussionen lähmen würden.

- Die Stromanbieter können Preisspitzen durch langfristige Stromverträge (Power Purchase Agreements) abfedern. Es ist ja niemand gezwungen, Strom an der Börse zum Tagespreis zu kaufen – wer es tut, profitiert aber umgekehrt auch von günstigem Strom bei Hellbrisen.

- Industrielle Großverbraucher können außerdem Spitzenlastzeiten verschieben oder eigene Backup-Kapazitäten aufbauen und tun das bereits. Das soll das Problem für diese Interessengruppen nicht kleinreden, es ist nur wichtig zu wissen: Lösungen sind möglich.

- Wir müssten weiterhin die Effizienzprogramme stärken, um Verbrauchsspitzen zu glätten.

- Letztlich geht es hier auch um die Wärmewende, die vorangetrieben werden muss.

„Mit dem Kohleausstieg wächst der Bedarf an flexiblen, klimaneutralen Back-up-Kapazitäten: Batteriespeicher, Wärmespeicher, flexible Biogas- und künftig Wasserstoffkraftwerke. Entscheidend ist, dass diese Kapazitäten rechtzeitig aufgebaut, digital vernetzt und marktbasiert angesteuert werden“, sagt auch Prof. Dr. Claudia Kemfert. „Für längere Dunkelflauten von ein bis zwei Wochen braucht es ergänzend saisonale Speicher und eine engere europäische Kooperation – keine fossilen Reservekapazitäten, sondern ein intelligentes Zusammenspiel vieler Flexibilitätsbausteine.“

Fazit: Die Dunkelflauten-Saison 2025 zeigt erneut, dass Deutschland auch in wind- und sonnenarmen Zeiten stabil mit Strom versorgt bleibt – aber zu einem hohen Preis. Solange fossile Kraftwerke in solchen Phasen den Strompreis bestimmen, bleiben Verbraucher:innen und Unternehmen anfällig für Preisschwankungen. Mehr erneuerbare Energien, mehr Speicher und mehr Systemflexibilität sind die nachhaltige Antwort.

Die Lösung: Wir brauchen mehr Stromspeicher

Die Frage drängt, wie Deutschland Dunkelflauten und Hellbrisen künftig besser managen kann. Kurzfristige Rufe nach einem Festhalten an Gas sind da nicht hilfreich: Expert:innen und Unternehmen fordern schon lange den Ausbau von Langzeitspeichern.

Dabei reden wir hier keineswegs über futuristische Zukunftstechniken, die Lösungen gibt es längst:

- Pumpspeicherkraftwerke nutzen überschüssigen Strom, um Wasser in ein höher gelegenes Reservoir zu pumpen. Bei Bedarf wird das Wasser abgelassen, um durch Turbinen Strom zu erzeugen. Pumpspeicherkraftwerke gibt es schon seit über 100 Jahren und sie sind eine bewährte Methode für großflächige Energiespeicherung, weswegen Deutschland bereits 30 davon hat – aber mehr braucht.

- In eine ähnliche Richtung gehen gravitationsbasierte Energiespeichersysteme wie etwa Gravitricity, wo zum Beispiel alte Minenschächte in einem stillgelegten Bergwerk in Halle für gravitationsbasierte Energiespeicherung erprobt werden.

- Die thermische Speicherung von Energie ist ebenso möglich. Ein Beispiel ist das Berliner Startup Lumenion, das mit Power-to-Heat-Systemen sowohl Fernwärme unterstützen kann als auch industrielle Prozesse, die große Hitze benötigen. Ein anderes Beispiel ist das Projekt „Windduschen“ des Ökostromanbieters Prokon in Zusammenarbeit mit dem Berliner Start-up „decarbon1ze“, bei dem Windenergie eben nicht abgeregelt (und damit verschwendet) wird, sondern über Heizstäbe und Warmwasser genutzt wird.

- Wasserstoff (oder generell: Power-to-Gas) ist eine Komponente, um Energie aus der Stromversorgung zu speichern und zeitunabhängig wieder abrufen zu können. Gegen Wasserstoff sprechen die Verluste von der Gaserzeugung bis zur Wiederverstromung. Bei der Speicherung von „überschüssiger“ Energie, die ja alternativ komplett verloren ginge, müsste das nicht das Problem sein.

- Bei alledem haben wir noch nicht über die wichtigste und am weitesten entwickelte Technologie gesprochen: Batteriespeicher, beispielsweise das H2UB Boxberg oder der Batteriegroßspeicher Billingstedt, der allein 170.000 Haushalte versorgen können soll, um nur zwei zu nennen. Derzeit sind tausende Batteriespeicherprojekte mit hunderten Gigawattstunden Speicherkapazität in Planung. Wir brauchen aber schnellere Genehmigungsprozesse.

- Und, um mal ganz praktisch zu denken: Auch die Arbeit an einer besseren Vorhersage von Dunkelflauten kann helfen, das Preisproblem zu entschärfen (KIT).

„Um in einem vollständig Treibhausgas-neutralen Energiesystem auch längere Flauten zuverlässig zu überbrücken, braucht es vor allem flexible, wasserstoffbasierte Kraftwerke und ergänzend Biomasse- und Biogasanlagen. Kurzfristspeicher wie Batterien kommen geringfügiger zum Einsatz, um Lastspitzen auszugleichen“, so Dr. Jann Weinand vom Forschungszentrum Jülich (FZJ).

Fazit: Dunkelflauten sind der Weckruf, um die Energiewende breiter zu denken

Die Dunkelflauten sind vor allem eines: Eine unangenehme Erinnerung daran, dass Ökostrom nur ein Baustein der Energiewende ist, und wir dringend auch die anderen Teile benötigen. Mehr Ökostrom gehört aber zur Lösung, auch weil man dann bei den Speichertechnologien flexibler sein und Verluste in Grenzen leichter in Kauf nehmen kann.

Am Ende wird eine harmonisch abgestimmte Mischung aus Ökostromerzeugung, kurz- und langfristigen Stromspeichern, modernisierten Stromnetzen und smartem Verbrauch stetig und sicher verfügbaren Strom zu günstigen Preisen sicherstellen. Davon werden dann nicht nur private Haushalte profitieren, sondern es wird auch der Industrie nutzen.

FAQ Dunkelflaute

Eine Dunkelflaute ist eine Wetterphase, in der über Stunden oder Tage kaum Wind weht und die Sonne wenig scheint. Dadurch sinkt die Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen deutlich, während der Strombedarf hoch bleibt. Sie ist kein Stromausfall, sondern eine Herausforderung für das Energiesystem.

Typischerweise zwei- bis dreimal pro Jahr, meist im Winterhalbjahr. Die Engpässe entstehen meist zu den Zeiten den größten Stromverbrauchs zwischen 17 und 19 Uhr. Längere Flauten dauern zwei bis drei Tage, selten länger. Laut Bundesnetzagentur traten in den letzten Jahren wiederholt mehrtägige Phasen geringer Wind- und Solarproduktion auf.

In ausgeprägten Phasen fällt die kombinierte Einspeisung aus Wind und Solar auf nur wenige Gigawatt. Beim Extremereignis im Dezember 2024 sank sie auf unter 6 GW – weniger als 5 % der installierten Leistung.

Nein. In Deutschland bleibt die Versorgung auch bei Dunkelflauten stabil, weil konventionelle Kraftwerke, Speicher und Stromimporte einspringen. Das Problem ist weniger die Sicherheit als der Preis – der Strom wird kurzfristig teurer.

Weil dann teure Gaskraftwerke einspringen müssen. Sie bestimmen den Marktpreis („Merit-Order“). Wenn Wind und Sonne fehlen, setzen sie den teuersten Preis, den alle Anbieter im Strommarkt erhalten. So entstehen Preisspitzen.

Die kurzzeitig hohen Börsenstrompreise sind für die meisten privaten Stromkund:innen irrelevant, weil sie zu Festpreisen Strom kaufen und teure Dunkelflauten meist schon eingepreist sind. Nur für Haushalte mit dynamischen Stromtarifen wirken sie sich direkt aus.

Die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt haben hier eine Untersuchung zu den Strompreisspitzen während der Dunkelflauten im November/Dezember 2024 veröffentlicht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass keine Hinweise auf missbräuchliches Verhalten oder Marktmanipulation vorliegen – auch keine Kapazitätszurückhaltung durch marktbeherrschende Erzeuger. Die Bundesnetzagentur betonte dennoch, man müsse die anstehenden Ausschreibungen für neue steuerbare Kapazitäten unbedingt nutzen, um die hohe Marktkonzentration im Stromerzeugungsmarkt zu verringern.

Durch mehr Flexibilität im Stromsystem: mehr Speicher (Batterien, Wasserstoff), Netzausbau, europäische Stromverbindungen und flexible Verbrauchersteuerung. Langfristig senken diese Maßnahmen die Preisspitzen und sichern die Versorgung.

Du kannst zum Beispiel auf einen Ökostromanbieter wechseln. Im Beitrag Ökostrom-Preisvergleich: Das sind die günstigsten unter den besten Ökostrom-Tarifen findest du empfehlenswerte Anbieter, sortiert nach Preis. In vielen Fällen spart der Wechsel Geld, weil Grundversorger vergleichsweise teuer sind. Lies dazu auch Strom vom Grundversorger oder alter Vertrag? Wer jetzt mit einem Anbieterwechsel spart.

- Strommix: Deutschland und Europa im Vergleich

- Wärmepumpe fürs Reihenhaus? "Grundsätzlich sinnvoll"

- Solarthermie: Mit diesen Kosten musst du rechnen

- Wärmepumpen-Anbieter: Das sind die Testsieger unter den deutschen Installationsbetrieben

- Echte Ökoenergie erkennen: So findest du grünen Strom, der wirklich etwas bewirkt

- Ist eine Wärmepumpe im Altbau sinnvoll? Experte rät zu 50-Grad-Test

- Photovoltaik zum Eigenverbrauch oder mit Einspeisung – was lohnt sich?

- Solaranlage mieten: Die Vorteile im Überblick

- "Zentrale Rolle in der Stromversorgung": Warum jetzt überall Batteriespeicher entstehen