Fruchtfolge und Fruchtwechsel haben sich bereits seit dem Mittelalter im Ackerbau bewährt. Auch in deinem Gemüsegarten kannst du dir die Prinzipien zunutze machen, um deinem Gemüse die optimalen Anbaubedingungen zu schaffen.

Zwei grundlegende Prinzipien der Landwirtschaft sind Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Sie tragen entscheidend zur Erhaltung der Bodengesundheit bei, können die Erträge erhöhen und den Einsatz von Chemikalien reduzieren. Somit sind beide für eine nachhaltigere Landwirtschaft unerlässlich.

Warum Fruchtfolge und -wechsel wichtig sind

Verschiedene Gemüsearten benötigen unterschiedliche und unterschiedlich viele Nährstoffe. Im Gegenzug geben sie auch verschiedene Stoffwechselprodukte an den Boden ab. Daher sollte ein regelmäßiger Wechsel zwischen verschiedenen Pflanzenarten stattfinden, ein sogenannter Fruchtwechsel.

Wenn du nämlich immer nur dieselbe Pflanzenart auf der gleichen Fläche anbaust, passiert das, was an Monokulturen oft kritisiert wird: Du beanspruchst den Boden sehr einseitig. Irgendwann leidet er schließlich an einem Nährstoffmangel, die Pflanzen werden anfälliger für Schädlinge und Krankheiten und der Ertrag nimmt ab. Wechselnde Bepflanzung begünstigt dagegen den Nährstoffaustausch. Darüber hinaus durchwurzeln verschiedene Pflanzen das Erdreich unterschiedlich tief und stark und verbessern so die Belüftung des Bodens.

Daher ist es nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig, dass du nicht jedes Jahr dieselbe Art anpflanzt, sondern zwischen den Kulturen wechselst.

Übrigens: Dieses Prinzip ist bereits seit dem Mittelalter bekannt. Schon damals gab es Strategien für den Gemüseanbau, die vorsahen, die verschiedenen Feldfrüchte im Wechsel auf drei Feldern anzubauen: die sogenannte Dreifelderwirtschaft.

Der Unterschied zwischen Fruchtfolge und Fruchtwechsel

(Foto: CC0 / Pixabay / Pexels)

Für den Wechsel verschiedener Pflanzen gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Du kannst deine Pflanzen in einer bestimmten Fruchtfolge anbauen. Fruchtfolge bedeutet, dass du innerhalb einer Saison nacheinander verschiedene Nutzpflanzen anpflanzt. Beispielsweise fängst du früh im Frühjahr mit einer Vorkultur an, dann folgt deine Hauptkultur, sobald du die Vorkultur geerntet hast. Häufig lässt sich sogar noch eine Nachkultur anbauen. Die Wartezeit, bis die nächste Kultur wächst, kannst du oft auch mit einer Zwischenkultur überbrücken.

- Der Fruchtwechsel dürfte die geläufigere Anbaumethode sein: Von Fruchtwechsel spricht man bei Kulturen, die jede Saison wechseln. Dabei baust du im ersten Jahr die erste Pflanzenart an, im nächsten dann eine zweite und so weiter. Dabei erfolgt ein Wechsel zwischen Pflanzen mit unterschiedlichem Nährstoffbedarf (Schwachzehrer, Mittelzehrer, Starkzehrer) und Gründüngung.

- Eine dritte Möglichkeit ist die Mischkultur, bei der mehrere Feldfrüchte gleichzeitig auf derselben Fläche wachsen.

Achtung: Häufig werden die Begriffe Fruchtwechsel und Fruchtfolge nicht sauber unterschieden. Daher ist manchmal, wenn von Fruchtfolge die Rede ist, eigentlich der Fruchtwechsel gemeint.

Fruchtwechsel: So ist die Abfolge

(Foto: NABU)

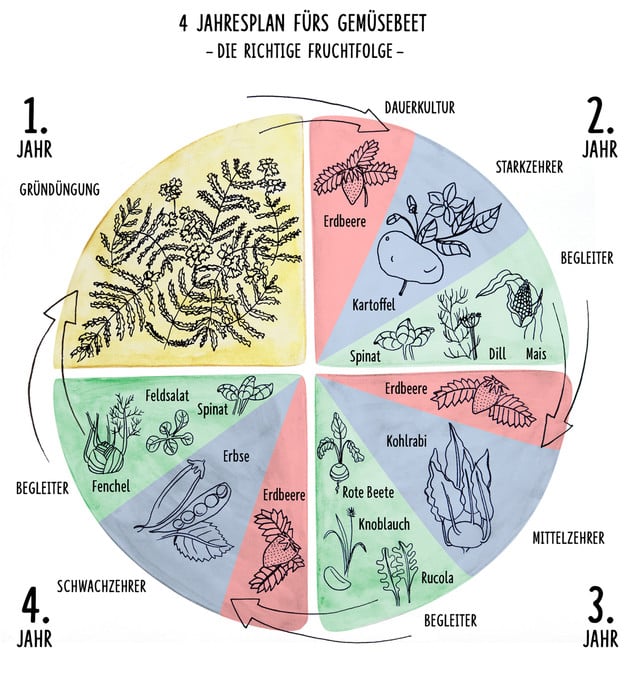

Beim Fruchtwechsel rotierst du die Pflanzen, die du anbaust, jedes Jahr. Ein Zyklus dauert dabei vier Jahre – der NABU hat ihn in einer übersichtlichen Grafik zusammengefasst (siehe oben).

- Du beginnst üblicherweise immer erst mit einem Starkzehrer, also einer Pflanze mit hohem Nährstoffbedarf.

- Im nächsten Jahr pflanzt du dann eine Mittelzehrer-Kultur

- und im übernächsten Schwachzehrer.

- Im vierten Jahr lässt du nur eine Gründüngung (beispielsweise Wiesenblumen) auf deiner Pflanzfläche wachsen.

Du kannst den Zyklus auch genau umgekehrt durchführen, also mit einer Gründüngung beginnen und mit den Starkzehrern enden.

Was sind Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer?

(Foto: CC0 / Pixabay / Pexels)

Welche Pflanzen zu den Stark-, den Mittel- und den Schwachzehrern gehören, unterscheidet sich teilweise je nach Quelle. Gurken und Karotten zum Beispiel werden manchmal zu den Stark- und manchmal zu den Mittelzehrern gezählt. Ebenso verhält es sich mit Roter Bete und Spinat.

Zu den Starkzehrern zählen beispielsweise:

- Kartoffeln

- verschiedene Kohlsorten

- Kürbis

- Erdbeeren

Als Mittelzehrer eignen sich:

- Fenchel

- verschiedene Salatsorten

- Mangold

- Tomaten

- Zucchini

Als Schwachzehrer kannst du folgende Pflanzen anbauen:

- Radieschen

- Bohnen

- Kresse

- Stiefmütterchen

- viele Kräuter

- Feldsalat

Gründungung im vierten Jahr

Im vierten Jahr erfolgt die Gründüngung. Sie hat viele wichtige Funktionen für den Boden: Mit ihren Wurzeln lockern Gründüngerpflanzen den Boden wieder auf, sie sorgen dafür, dass sich Nährstoffe wie Stickstoff wieder im Boden anreichern und sind häufig auch noch eine gute Nahrungsquelle für Bienen. Zu den beliebtesten Pflanzen für die Gründüngung gehören zum Beispiel:

Die Pflanzenreste der Gründüngung arbeitest du dann entweder im Herbst oder im Frühjahr, wenn sie abgestorben sind, in den Boden ein. So können sie anschließend zu Humus zerfallen.

Einige Gründüngungspflanzen sind außerdem winterhart. Sie sterben auch über den Winter nicht ab und bilden während der kalten Monate eine Schutzschicht gegen Bodenerosion. Im Frühjahr lassen sie sich dann in den Boden einarbeiten.

Du kannst aber auch Pflanzen, die nicht winterhart sind, bis zum Frühjahr auf der Fläche lassen: Die abgestorbenen Pflanzenreste bilden ebenfalls eine schützende Schicht auf dem Boden.

Pflanzungen in der Fruchtfolge

(Foto: CC0 / Pixabay / ivabalk)

Ein wesentlicher Vorteil einer Fruchtfolge ist, dass der Boden die meiste Zeit des Jahres bedeckt ist. So schützt du ihn vor Austrocknung und Bodenerosion. Das Prinzip ist dem des Fruchtwechsels in vielen Aspekten ähnlich: So pflanzt du innerhalb der gleichen Saison nach einem Starkzehrer wie Kartoffeln zum Beispiel einen Schwachzehrer wie Salat an.

Neben dem Nährstoffbedarf der einzelnen Pflanzen spielt bei der Fruchtfolge die Jahreszeit eine entscheidende Rolle: Die Vegetationsperiode in unseren Breiten dauert in der Regel von April bis November. Daher startest du mit einer Vorkultur, beispielsweise mit Kopfsalat oder Spinat. Als Hauptkultur bieten sich anschließend zum Beispiel Gurken, Tomaten oder Sellerie an. Als Nachkultur sind Spinat, Feldsalat, Schnittsalat oder Herbstrüben geeignet.

Auch wenn eine Kultur noch nicht vollständig abgeerntet ist, kannst du schon mit der Aussaat der nächsten Kultur beginnen. So nutzt du die Zeit ideal aus. Zwischenzeiten lassen sich häufig außerdem mit Zwischenkulturen aus Radieschen, Kresse oder Salat überbrücken. Zwischenfrüchte haben teilweise auch noch den positiven Nebeneffekt, dass sie das Wachstum von Unkraut verhindern oder zumindest verringern.

Achte besonders bei deiner Hauptkultur darauf, dass bis zum nächsten Anbau drei Jahre dazwischenliegen, damit der Boden die Chance hat, sich zu regenerieren und nicht einseitig ausgelaugt wird.

Praktische Tipps

(Foto: CC0 / Pixabay / congerdesign)

Damit dein geplanter Gemüsegarten ein grüner Erfolg wird und dir Fruchtwechsel und Fruchtfolge gelingen, hier noch ein paar weitere Tipps:

- Am besten führst du einen Anbauplan. Darin notierst du dir genau, auf welchen Beeten du in welchem Jahr, was angepflanzt hast und du planst bereits im Voraus, was du dort im kommenden Jahr anpflanzen möchtest. So verlierst du nicht den Überblick.

- Mischkultur und Fruchtwechsel lassen sich auch gut kombinieren: Du kannst verschiedene Pflanzen im selben Jahr auf derselben Fläche pflanzen und die gleiche Kombination im nächsten Jahr ein Beet weiter. So sorgst du für eine ausgewogene Beanspruchung deines Bodens.

- Als Grundregel gilt: Pflanzen derselben Pflanzenfamilie haben in der Regel einen ähnlichen Nährstoffbedarf. Du solltest sie also auf keinen Fall in zwei aufeinander folgenden Jahren auf der gleichen Fläche anbauen.

- Auch beim Anbau in Fruchtwechsel musst du auf die richtigen Standortbedingungen achten: Insbesondere die Bodenart, Sonne und Temperatur spielen eine wichtige Rolle dabei, welche Pflanzen du anbauen kannst und welche nicht.

- Der Anbau mit Fruchtwechsel bzw. Fruchtfolge bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich: Er kann den Bedarf an zusätzlichem Pflanzendünger reduzieren. In der Regel reicht es, wenn du am Beginn deiner Pflanzsaison frischen Kompost oder organischen Dünger auf deine Pflanzfläche ausbringst.

Weiterlesen auf Utopia.de:

- Teich anlegen: Einfache Anleitung für einen ökologischen Gartenteich

- Kräuterspirale bauen und bepflanzen: Darauf musst du achten

- Waldgarten selbst anlegen: Anleitung und Tipps

English version available: What Exactly Is Crop Rotation? A Useful Definition & Examples

Überarbeitet von Annika Reketat

** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.