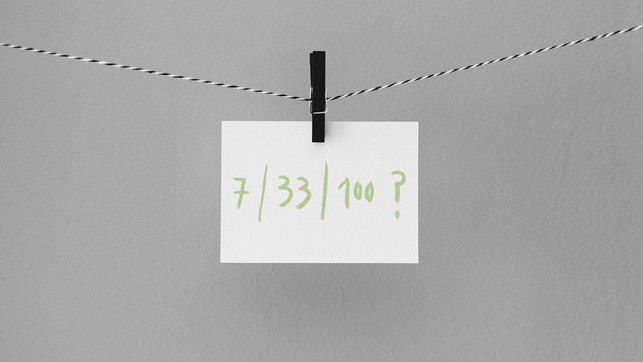

Sieben Unterhosen, 33 Kleidungsstücke oder insgesamt 100 Dinge: Können wir Minimalismus mit dem Taschenrechner berechnen? Ist das einfache Leben wirklich so simpel? Unsere Autorin, die Philosophin Ines Maria Eckermann, mistet Ideen aus – und sucht nach lebbaren Antworten.

Er hat eine schlichte Eleganz: Der Minimalismus lockt mit klaren Linien in seine Welt des Weniger. Er ist die Kunst des Aufgeräumten, der Konzentration auf das Wesentliche. Gelassen zuckt er im Gebrüll von Werbung, Medien und Marketing mit den Schultern. Doch wie werden wir zu solchen Konsum-Buddhas? Denn wie sieht er überhaupt aus, dieser Minimalismus?

Schon vor tausenden Jahren gab es Menschen, die lieber leicht lebten. Gegen den Philosophen Diogenes etwa wirken heutige digitale Nomaden, die nur mit einem Rucksack und einem Laptop um die Welt reisen, wie verschwenderische Materialisten. Er lebte freiwillig auf der Straße, zwischenzeitlich sogar in einem ausgedienten Weinfass und hatte nur das Allernötigste bei sich: einen einfachen Wollmantel für kältere Tage, einen Rucksack mit etwas Brot und Wein und eine Schale, aus der er aß und trank.

Und noch heute gibt es Menschen, die mit sehr wenigen Dingen glücklicher sind als in einer übervollen Wohnung. Wie ein Minimalismus im 21. Jahrhundert aussehen kann, darauf antworten auch zahlreiche Artikel auf utopia.de.

Wer sich von einem minimalistischen Lebensstil klare Ansagen wünscht, wie er oder sie leben sollte, der stößt im Internet auf No-Buy-Listen oder auf Videos, in denen jemand von seinem Total-Ausverkauf erzählt und davon, wie es sich ohne Besitz lebt. Gefolgt von Room-Touren durch fast leere, schwarz-weiße Wohnungen. Auch wenn es bei den (Selbst-)Darstellungen im Internet häufig so wirkt: Minimalismus kann auch ohne Zimmer auskommen, in denen man jeden Schritt hört – und ohne alles auf Schwarz-Weiß-Kontraste zu reduzieren.

Die richtige Anzahl an Unterhosen gibt es nicht

Richtig verstandener Minimalismus braucht keine Gebote oder Verbote – auch wenn manchmal der Verdacht aufkommen kann, dass ein minimalistischer Lebensstil nur nach bestimmten Regeln funktioniert. So scherzt Joshua Fields Millburn, einer der Stars der Minimalismus-Szene: Jeder Minimalist braucht eine rote Unterhose – sie trennt die Sauberen von den Getragenen. Millburn selbst hat sieben Unterhosen in seinem Reisegepäck. Dabei betont er in seinem Podcast immer wieder, dass es sich dabei nicht um eine allgemeingültige Anleitung handelt, sondern um seinen persönlichen Ansatz.

Millburn und sein Kompagnon Ryan Nicodemos erzählen in ihren Podcast „The Minimalists“, dass sie immer wieder angefeindet werden. Manche erwarten von den Vorzeige-Minimalisten, dass sie nur das Allernötigste besitzen. Für die Kritiker ist nur derjenige ein ernstzunehmender Minimalist, der freiwillig in ein Weinfass umzieht und auf alle Annehmlichkeiten des Lebens verzichtet.

Schafft etwas Wert? Bereitet es Freude?

Doch Nicodemos und Millburn weigern sich, ihrem Publikum Obergrenzen vorzugeben. Stattdessen raten sie dazu, sich bei jedem Gegenstand zu fragen: „Does it add value?“ Zu Deutsch: Schafft es einen echten Mehrwert für mein Leben? Sehr ähnlich fragt auch die Aufräum-Elfe Marie Kondo: „Does it spark joy?“ Bereitet es (mir) Freude? Und was, wenn das nicht der Fall ist? Dann brauchen wir es womöglich nicht. Kondo rät, sich in diesem Fall bei dem Gegenstand für seine Dienste zu bedanken und ihn weiterzugeben – an jemanden, der mehr Wert daraus ziehen kann.

Dabei wird schnell klar: Es gibt keine Sieben-Unterhosen-Regel. Sie funktioniert für Millburn, wenn er auf Reisen ist, und schaffen ihm den Mehrwert, immer ausreichend frische Wäsche zu haben. Jemand anderes braucht vielleicht 30 Stück, weil er nur einmal im Monat zum Waschsalon fährt – oder vielleicht nur eine einzige Unterhose, die sich wenden lässt. Wie viel Freude wie viele Unterhosen versprühen, müssen wir alleine herausfinden.

Aristoteles empfiehlt: Mut zur Mitte

Denn wie bei so vielen Dingen im Leben geht es auch bei Besitz und Konsum um das rechte Maß. Damit hat sich schon der Philosoph Aristoteles auseinandergesetzt – vor fast 2.500 Jahren. In seiner sogenannten „Mesotes“-Theorie ging es ihm nicht um das Maß an Dingen, die wir besitzen oder eben nicht besitzen, sondern darum, die für sich passende Mitte zu finden – denn genau das bedeutet das griechische Wort „Mesotes“.

Diese Mitte hat vor allem etwas mit unserer Einstellung zu tun. Dafür gibt Aristoteles ein Beispiel: Der Mut ist die Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Der Philosoph zeigt uns, dass es auch zwischen Base-Jumping (Tollkühnheit) und dem Verwachsen mit der heimischen Couch (Feigheit) noch etwas gibt. Wer sich weder unbedacht in Gefahr bringt noch jedes Risiko scheut, ist der Mitte nah. Eine solch ausgeglichene Charaktereigenschaft nennt Aristoteles Tugend.

Diese Mitte können wir allerdings nicht einfach mit dem Lineal ziehen. Die Mitte ist für Aristoteles etwas sehr Individuelles. Das nennt er „die Mitte für uns“. Und die befindet sich bei jedem von uns an einer anderen Stelle. Aristoteles weiß, dass ein Sportler mehr zu sich nehmen muss als jemand, der sich kaum bewegt. Das persönliche Maß kann sich durch die Umstände verschieben.

Zugleich verändert unsere jeweilige Lebenssituation, was wir als das höchste Gut ansehen: Kranke wünschen sich Gesundheit, Arme vermutlich Reichtum – und viele von uns Menschen des 21. Jahrhunderts wünschen sich mehr Einfachheit in ihrem Leben. Deshalb lässt sich das rechte Maß, unsere Mitte, nicht mit einer Formel berechnen.

Das mittlere Maß muss kein Mittelmaß sein

So sammelt eine Familie mit kleinen Kindern wahrscheinlich deutlich mehr Gegenstände in ihrer Wohnung als ein Austauschstudent, der nur für einige Monate in der Stadt ist. Während sich bei den einen Bauklötze, Bilderbücher und Stofftiere auf dem Fußboden ausbreiten, reicht dem anderen ein Rucksack voll Kleidung und ein Laptop.

Dürften Minimalisten grundsätzlich nur 100 Teile, 33 Kleidungsstücke oder sieben Unterhosen besitzen, wären weder der Studierende noch die Familie zufrieden. Dadurch sieht Minimalismus für jeden von uns etwas anderes aus.

Auch wenn Minimalismus manchmal als „das einfache Leben“ bezeichnet wird, ist das Leben eines Minimalisten nicht immer einfach. Im Gegenteil: Minimalismus erfordert Mühe. Er verlangt uns die Bereitschaft ab, unsere Werte, unsere Wünsche und uns selbst ständig zu hinterfragen – darüber habe ich auch in meinem Buch „Ich brauche nicht mehr“ geschrieben.

Der Minimalismus hält sich bescheiden zurück und verzichtet auf exakte Zahlen, klare Orientierung oder konkrete Regeln dazu, was wir nun besitzen dürfen, und was unbedingt aussortiert gehört. Trotzdem fordert ein aufrichtig gelebter Minimalismus gelegentlich von uns, unsere eingefahrenen und liebgewonnenen Gewohnheiten ablegen.

Kein einfaches Leben – aber ein leichtes

Minimalismus ist die Mitte zwischen den Extremen. Die einzige Richtschnur, die wir brauchen, ist unsere Mitte: Was brauchen wir wirklich? Was lässt die Freude bei uns sprudeln? Wir dürfen uns als Minimalisten bezeichnen und dennoch Dinge in unserem Leben hab. Dinge, die wir lieben.

Auch Minimalisten dürfen Bücher, Videospiele oder einen Fön besitzen. Wir haben nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Freiheit, unsere eigenen Regeln zu schaffen – und unnötigen Ballast bewusst loszulassen: für ein leichtes Leben.

Mehr von Ines Maria Eckermann:

- 7 Tipps, die dir dabei helfen, weniger zu konsumieren

- Achtsamkeit: Von der Schwierigkeit, im Hier und Jetzt zu sein

- Kann man Glück planen? Tipps aus der Glücksforschung, Philosophie & Co.